電気工事の施工後、電路の機能試験として必ず絶縁抵抗測定(メガリング)の実施をします。

対地間絶縁抵抗測定はアースが必要になりますが、分電盤などで稀にアースされていない場所や接地極が遠い場所にあったりすることがあります。

アースが引き込まれていない盤は、特に古い住宅に多く見られます。

接地極が遠い場面は、機器側や配電盤などで稀にあるかと思います。

上記のシチュエーションは、多くはないですがそんな状況になった場合にとても困りますよね。

絶縁抵抗測定器の接地端子用のプローブ(一般的には黒いプローブ)を当てる場所がないということです。

では、どのように対処するかというと結論として「鉄部分を利用する」、「中性相(S相)を利用する」、「漏れ電流を計測する」の3通りがあります。

どういうことか詳しく解説していきますので、是非ご覧ください。

クリックできる目次

対処法① 鉄部分を接地極として利用する

ホーム分電盤はプラスチック素材ですが、中規模以上の施設になると盤筐体(箱)が鉄になっています。

この鉄の部分が、場合によっては接地として利用可能です。

場合によってはというのは、接地と導通していない可能性もあるからです。

盤筐体自体が接地されていれば確実に利用可能ですが、今回は盤に接地が取り込まれていない場合ですので確認が必要です。

以下、順を追って説明していきます。

なぜ鉄部分が利用可能なのか

盤筐体自体が他の建築物と接触して、接地と導通している場合があるからです。

建物の建築材に使用される鉄の部分は、基本的に接地と導通されているという認識で問題ないかと思います。(←絶対ではないです)

鉄骨であったりLGSであったり、電線管ですね。

鉄骨は故意に接地をする場合もありますし、機器の接地をすることで機器と鉄骨が接触することによって接地されることもあります。

分電盤を接地する際に、接地された鉄骨にボルトで支持したり、分電盤に接続された電線管が接地されている場合、分電盤の筐体も接地される場合があります。

このように、可能性としては低いですが、盤に接地が引き込まれていなくても筐体が接地されている場合もありますので、最初に絶対試してみることをおすすめします。

盤が接地されているか確認する方法

安直に盤が接地されていると思い込んではいけません。

盤が接地されているかを確認する方法を説明していきます。

「電圧を測定する」「接地抵抗を測定」するの二通りがあります。

・電圧を測定する

これが一番簡易的な方法です。

テスター(回路計)を使用し、確認したい鉄部分と電圧が確実にかかっている電路との間で電圧を測ります。

例えば100V電路の黒線と、確認したい盤の鉄部分で線間電圧を測ります。

接地は電位が0Vですので、もし接地されていれば100Vが表示されます。

・接地抵抗を測定する

簡易接地抵抗測定(2極法)で問題ないので、確認したい鉄部分の接地抵抗を測定します。

接地抵抗値は一番抵抗値が高いD種でも100Ω以下ですので、100Ω以下が確認できれば接地されているということになります。

こちらが一番確実な方法ですね。

こういった場合に小型の2極法専用の接地抵抗計が活躍します。

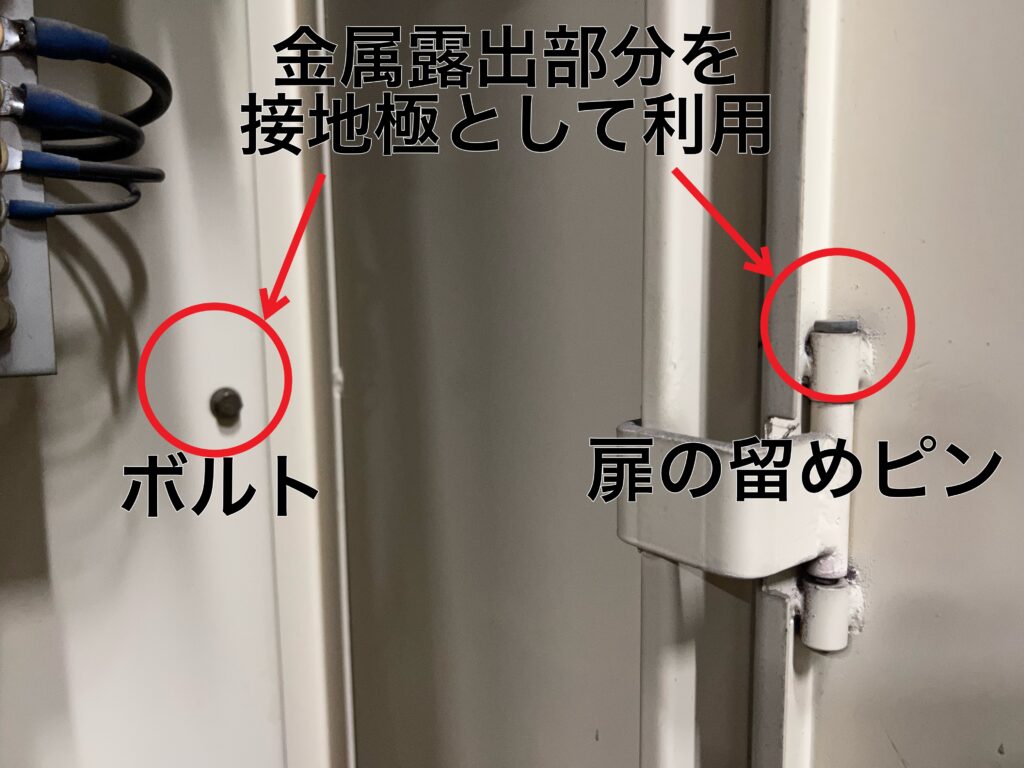

鉄部分を利用する場合の注意点

盤筐体を利用する場合ですが、鉄部分はどこでも良いというわけではありません。

盤は塗装されていますので、塗装面は塗料で絶縁されてしまいます。

ですので、塗装が剥げている部分か、盤を支持しているボルト部分、扉の可動部分など、金属が露出した部分を狙う必要があります。

絶縁抵抗測定器のゼロチェックでよく金属の露出部分に電圧印加しているのを見かけるかと思います。

また、鉄部分を接地として利用する場合は、確実に接地されているかを上記で説明した方法で確認してからにしましょう。

対処法② 中性相またはS相を接地極として利用する

住宅のホーム分電盤や電灯盤であれば中性相、三相の動力盤であればS相を接地極として利用することができます。

要は3線式の真ん中の相を接地として利用するということです。

一般的には分電盤の主幹ブレーカーを遮断し、主幹ブレーカーの1次側の真ん中の相を接地極として利用します。

活きた中性相を接地極として利用し、測定したい部分は電源を遮断して測定しましょう。

高圧以上で受電する設備の年次点検等では、配電盤の各ブレーカーの絶縁抵抗測定で割と使われる手法です。

なぜ中性相またはS相が利用可能なのか

では、なぜ真ん中の相が接地として利用可能かというと、この相はB種接地により接地されているからです。

住宅の場合は敷地外の電柱の上にトランスで接地されています。

高圧以上の受電設備ではキュービクル内の各トランスで接地されています。

活きている線が接地されているとは不思議な感覚ですよね。

中性相またはS相を利用する場合の注意点

この方法を利用する場合は、トランスの2次側から接地として利用する部分まで途切れていない(ブレーカーなどで遮断されていない)必要があります。

当たり前の話ですが、途中で途切れてしまったら接地として使えません。

つまり、一部の場合を除き「活線状態」ということです。

一部というのは、高圧受電設備などのような受変電設備が敷地内にあって、トランスごと停電できる場合です。

このように全館停電させて作業するようなことは少ないでしょうし、住宅に限っては分電盤の一次側を停電させるようなことは基本的にはしません。

そのため、基本的には「活線部分」を使用するという認識を持たないといけないということです。

電圧測定時にも言えることですが、すぐ隣の端子も活線のため誤って相間が触れた場合、短絡事故になります。

プローブに絶縁キャップを着用し、金属露出部分を少なくさせるなどの対策をし、注意深く作業しましょう。

対処法③ 漏れ電流を測定する

3つ目の対処法は、絶縁抵抗測定をせず漏れ電流値の数値で良否判定をするという方法です。

この方法は、測定したい回路の電源をどうしても遮断できない場合にも利用されます。

絶縁抵抗測定は、測定箇所が活線ですとできませんが、漏れ電流を測定することはできますよね!

対象の回路の2相を、クランプメーターで一括して挟めば漏れ電流を測定できます。(100V回路であれば黒線と白線を一緒にクランプする)

実は、電気設備技術基準の解釈によると、絶縁抵抗測定が困難な場合は、漏洩電流が1mA以下であれば十分な絶縁性能を有しているとしていいことになっています。

つまり、回路をクランプして表示された数字が1mA以下であれば良否判定としてはOKということになります。

漏れ電流測定にて可の根拠として、電機設備技術基準の解釈には以下のように記載しています。

【低圧電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第58条)

第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路およびこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線ならびに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断機で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。

一省令第58条によること。

二絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。

引用:電気設備技術基準の解釈

回路のクランプは狭い盤内を測定できる小型のものがおすすめです。

注意していただきたいのですが、この場合クランプメーターは漏れ電流測定ができるものを使用します。

漏れ電流は、1mA前後という微小な電流値ですので、レンジの分解能が0.1mA以下の「漏れ電流測定対応品」を選定します。0.1Aではないですよ!

漏れ電流測定対応品は意外と少ないのですが、以下のものがおすすめです。

漏れ電流対応品は共通して高価なんですよね。。

この漏洩電流1mA以下という数字は、各電圧の絶縁抵抗測定値の根拠となる重要な数字となりますので覚えておきましょう。

ちなみにオームの法則により、漏洩電流からおおよその絶縁抵抗測定値を計算できます。

【漏洩電流から絶縁抵抗値を算出する例】

例えば100V回路の漏洩電流が0.05mAの場合

V=IRなので

100V=0.00005A×R

R=2000000Ω=2MΩ

といった感じです。

話が逸れましたが、絶縁抵抗測定計を使わずクランプメーターを使い回路の絶縁性能を確認する方法の説明でした。

最後に

絶縁抵抗測定は、電気工事の測定試験としては一番測定頻度が高い項目です。

工事完了後、絶縁抵抗測定すれば完了といったときに「あれ、アースがないぞ」となっても、上記の対処法で柔軟に対応してみてくださいね!

中性線を利用する場合は、活線作業になるなど少し上級者向けな内容もありますが、しっかりと対策をして慎重になることで必ず事故は防げます。

この記事がみなさんの現場のお役に立てれば幸いです。

それではまた、ご安全に!