電気工事士の初心者の方は、腰道具に何を装備していいのか、作り方など全然わからない状態かと思います。

「とりあえず会社に一式支給されたけど、もうちょっと実用的な腰道具が欲しい」

「少し仕事ができるようになったので、1ランクアップの腰道具を作りたい」

そんなことを思っている方に役立つ記事になっているかと思います。

是非ご覧ください!

クリックできる目次

腰道具は自由に作成できる

前提として、腰道具の作り方は個人の自由です。

腰袋を二つ装着している人もいますし、工具差しが一つしかないなんて人もいます。

自由であることが腰道具作成の醍醐味でもありますよね。

新しい工具やグッズを装備する瞬間がワクワクしますし、最近はお金をかけてカスタムする人も増えています。

装備する工具も、工具差しの配置も自分が使いやすいと思う方法で作成し、最初は何度も試しながら作り変えていくものです。

本当に自由ですので、腰道具の作成を存分に楽しんでいきましょう!

今回紹介するものは、一般的な型とする人も多くおすすめですが、あくまで一例と捉えていただいて参考として見てもらえたらと思います。

この記事を参考に、是非自分にぴったりな型と工具を見つけてくださいね。

まずは腰道具に装備する工具を決めよう【必須編】

腰道具を装備する工具を「必須編」と「選択編」にわけて紹介していきます。

もちろん工具の選択は自由ですので、作業内容に応じて選択したり、自分が使いやすいと思ったものを選択しましょう。

プラスマイナスドライバー

電気工事でプラスマイナスドライバーはビックリするぐらい使用しますので必須工具です。

ビスの締め付けはもちろんですが、特にマイナスドライバーは「ちょっとしたはつり作業」「配線器具付け」「電線の離線」など使用頻度の高い工具です。

取り出しやすい場所に装備しておきましょう。

スケール(コンベックス)

スケールなしでは仕事はできませんね!こちらも必須工具です。

配線器具、照明器具の墨出しや、ダクターやケーブルラックの加工物では寸法を必ず測ります。

計測以外にも、配線中のちょっとした呼び線代わりに使うことも。

電気屋さんに限らず建設業の必須アイテムですね!

ニッパー

ニッパーは電気屋さんの商売道具とも言える工具です。

電線、ケーブルの切断に使用します。

ケーブルの切断はペンチでもできますが、結束バンドの切断はニッパーでないとできません。

上級者はニッパーで電線被覆の剥ぎ取りまで行います。

良く切れるけど高いニッパー、刃がもろいけど安いニッパーなど色々ありますが、下の記事で電気工事にピッタリのおすすめニッパーを紹介してますのでご覧ください。

電工ハンマー

電工ハンマーも電気工事にとって重要なアイテムです。

ちょっとしたはつり作業、ステップルの打込み、金物の位置調整などに使用します。

また、電工ハンマーの特徴として、グリップの先端が17mmのソケットとなっていますので、ナットの締め付けもできてしまいます。

分電盤の取り付けやケーブルラック工事で活躍してくれますよ!

電工ナイフ

電工ナイフは、主にケーブルの被覆剥ぎ取りに使用します。

特に太物のケーブルでは、カッターに比べて刃が頑丈で安定感のある電工ナイフがおすすめです。

また、程よく切れ味が鈍く、怪我をしづらいことも特徴です。

折りたたみ式は小型なのでスペースをとらなくて見た目がすスマートというメリットがありますが、刃を出す手間があるのがデメリットです。

鞘付きのものは、サッと取り出して使用できるメリットがありますが、腰道具のベルトスペースを一つ使ってしまうデメリットがあります。

水平器

水平器は、器具や材料を水平に設置するために使用する工具です。

コンセントの取り付け、電線管工事、ケーブルラック工事、盤取付など多くの場面で使用されます。

電気工事用の、パネルボックスと同サイズで開口サイズをけがくことができる小型のものがおすすめです。

ペンインパクト

ひと昔前と違い、ペンインパクトは今や電気工事屋さんの腰道具レギュラー品となりました。

手軽に簡単にビスやナットを締め付けることができる優秀な電動工具です。

電気工事はビスの締め付け作業が山ほどありますので、かなり重宝します。

配管、ケーブルラック 、レースウェイ、器具付けなど、なんでもござれです。

検電器

検電器は電線の電圧の有無を非接触で確認することができます。

電気工事は電線を扱いますので、どの範囲のケーブルが活きているかを把握することが重要です。

ケーブルを剥いたりする前に必ず検電チェックをしましょう。

朝礼で検電器所持を確認する現場もあるくらいですから必携です。

腰道具に装備する工具を決めよう【選択編】

ペンチ

意外かと思いますが、割と使用頻度が低いのがペンチです。

電気工事で「つまむ」作業があまりない気がします。

ケーブル切断の工具として、ニッパーかペンチかになりますが、個人的には結束バンドを切断できるニッパー派です。

ここは人によって意見が別れるところですね。

ウォーターポンププライヤー

ウォーターポンププライヤー(カラス)も必要ではあるのですが、意外と使用頻度が低いです。

防水プリカの締め付けや、ロックナットの締め付けくらいでしょうか。

作業をしてると、他にも使いどころはあるのですが常備するほどではないと個人的には思います。

ケーブルストリッパー

VVFケーブルを剥ぎ取る際は機械式のバシャバシャやるタイプが主流ですよね!

器具付けやジョイントにはこれがないと厳しいです。

ただ、形が特徴的でかさばるため、器具付けをやる時だけ装備という方が多い印象です。

もちろん専用の工具差しを取り付けて常備している方もいますよ。

ワイヤーストリッパーのようにニッパーみたいな形状をしているものは常備している方が多いです。

ラチェット(ラクラッチ)

ラクラッチは、電気工事でよく使用する4サイズを使用できるラチェットレンチです。

別売りのレースウェイ用17mmソケットを装着すれば、5サイズ使用できます。

電線管工事やケーブルラック工事などでとても重宝する工具ですが、住宅の電気屋さんや配線工事ではあまり使用しないので必須にはしませんでした。

必要に応じて装備しても問題ないですね。

ただ、軽量小型でかさばらないので、常備しても気になりません。

マルチテスター (回路計)

マルチテスターは、「電圧測定」「導通チェック」「抵抗値測定」などができる多機能計測器です。

受電済の新築現場や、既設物件の改修工事においては電圧測定機能は必須ですね。

受電していない現場でも電線の回路チェックには必要になりますので、腰道具にあると便利です。

マルチテスターは必携とまでは言いませんが、ポケットサイズですので腰袋のポケットに入れておいてもいいですね。

腰道具を決めよう

ジェフコム (デンサン)の腰道具

デンサンの腰道具は初心者からベテランまで使用されている印象です。

布製でとても軽く、価格が安いため購入しやすいかと思います。

ただ、布製のため多少もろく、地面に何度も置くと擦れて腰袋の角に穴が空きやすいです。

工具差しのバリエーションが少ないこともデメリットになります。

タジマの腰道具

タジマの腰道具は、なんとセフ着脱式システムとなっています。

一つ一つの工具差しと腰袋が着脱可能です。

作業内容や現場に合わせて取り替えできますので非常に便利ですよね!

定番のタジマのスケールに使用されているセフを使用していますので、汎用性もバッチリです。

本皮、クロコ、ナイロンと3種類の素材がラインナップされていますが、いずれもしっかりとした作りでシンプルなのでおすすめです。

値段は本皮は少し高めの設定ですが、その他は中級程の価格帯となります。

ニックスの腰道具

ニックスの腰道具は、爆発的に人気があります。

値段はかなり高価ですが、独特な本皮と金属の組み合わせ、豊富なデザイン、ただただかっこいい腰道具です。

ニックスによって、腰道具がもはやファッション化しているほどです。

素材や色が豊富で、カスタム部材も販売されていますので自分好みの腰道具を作ることができます。

一式揃えるといいお値段しますが、オイル等でメンテナンスすれば長く使用できます。

値段が高い点、革製と金属により重い点が弱点です。

たくさん差せる多連差しがおすすめ

工具差しを差せる数には限界がありますので、工具をたくさん装備したい方は多連差しがおすすめです。

「〜連差し」や「〜丁差し」と呼ばれ、例えば3丁差しであれば3つの工具を収納することができます。

1丁差しですとベルトのスペースがもったいないので、多連差しがおすすめです。

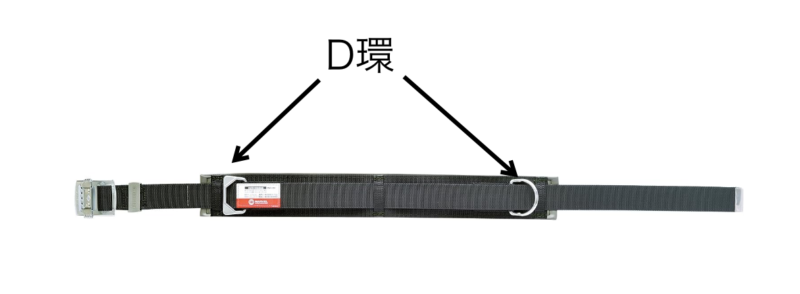

胴ベルトはD環付きで!

胴ベルトを選ぶ際は、柱上作業を想定して左右にD環が付いているものをおすすめします。

D環とはアルファベットのDを形をした金具で、ランヤードを取り付ける部分です。

ベルトにしっかりと縫い付けられていて、移動は出来ませんが外れる心配がないので墜落静止用器具を取り付ける場合は必ずD環を使用します。

電気工事士は内装専門でも電柱に登るシチュエーションってありますよね。

電柱にロープを回して使用する「柱上対応品」を使用できるようにD環が左右に一つずつあるものが良いかと思います。

「柱上安全帯用」などと記載があるものです。

また、腰道具は工具が多くなると大変重く、腰に負担がかかります。

体に接する部分のクッションが厚いものもおすすめです。

ワンタッチタイプ

ワンタッチタイプは差し込むだけで簡単にベルトを締め付けることができるのでおすすめです。

作業の始めや休憩後の一瞬の煩わしさから解放されますね。

デメリットとしては、都度締め付け具合を調整できないことと、工具差しの交換が少し面倒です。

一度調整してしまえばあまり気になることはないかと思いますが、食後はお腹が少しきついかもですね。笑

胴ベルトにプラスしてサスペンダーもおすすめ

電気工事士は使用する工具が多いため、腰道具の総重量が重くなりがちです。

特に腰痛持ちの方は腰への負担を極力軽減したいものです。

腰道具を肩に背負う形で使用できるサスペンダーは腰への負担が少なくおすすめです。

腰のベルトはほぼ締めなくても問題ないので、腰の締め付けが気になる方にもいいですね。

反面肩への負担が大きくなりますが。。

好みで採用してみてはいかがでしょうか。

ランヤード(墜落制止用器具)について

2m以上の高さで作業する場合は、墜落制止用器具の使用が安全衛生法にて規定されています。

旧規格は「安全帯」と呼ばれていましたが、法改正にて「墜落制止用器具」へと変更されました。

ランヤードを購入する際も、必ず新規格対応品であるかを必ずチェックしましょう。

「墜落制止用器具」の記載があるものであれば問題ありません。

また、5m以上の高さで作業する場合は、フルハーネスの着用が定められていますので、その場合は別途購入する必要があります。

普段あまり高所作業をすることがなければ一般的なランヤードで大丈夫でしょう。

ゼネコンなどの現場は「墜落制止用器具」を装着していないと入場できないところが多いです。

種類については、ショックアブソーバーが付属している巻き取り式のものがおすすめです。

腰袋と工具差しの配置を決めよう

腰道具が一式揃ったら、配置を決めていきましょう。

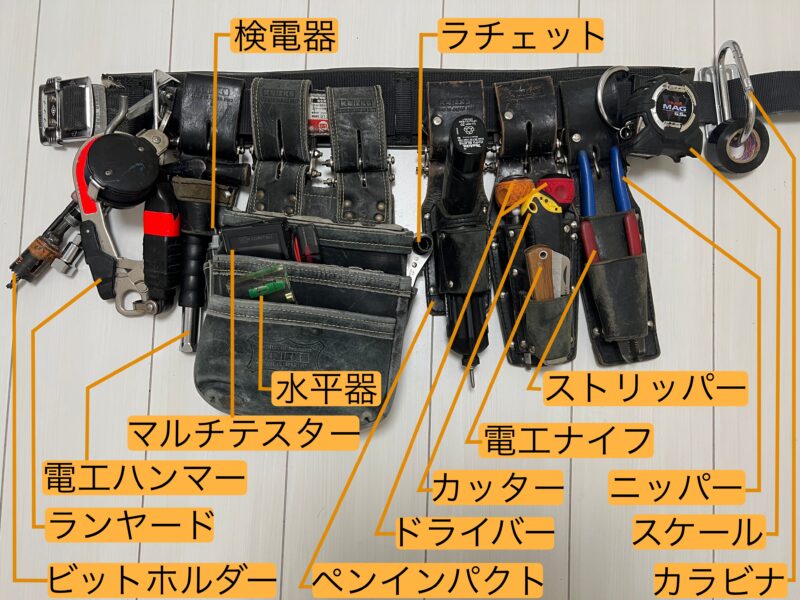

上の画像は私が使用していた腰道具です。メーカーはニックスです。参考にしてみてください。

配置決めは重要な部分ですので、何度も試行錯誤して自分が使いやすい配置にするといいですよ!

次におすすめの配置を紹介します。

※右利き用に説明しています。左利きの方は単純に逆に捉えていただければと思います。

腰袋1つ、工具差し4〜5つくらいがベスト

腰道具に装着できる工具差しの数には限りがあります。

体型によってベルトの長さが変わるので装着できる数も変わりますが、標準体型ですと腰袋1つに工具差しが4〜5くらいがきれいに収まるかなと思います。

自分が装備したい工具の数と、ストレスを感じない重さを考慮して決めるといいですよ!

スケールはセフタイプで一番手前がおすすめ

タジマのスケールは、「安全セフ」という落下防止対策のベルトホルダーが付いてるものがおすすめです。

ホルダーにスケールを上からスライドするだけで簡単に装着でき、ロックがかかるため落下防止となります。

外す時は、親指でスライドを押しながら引き上げるだけのワンタッチで簡単に取り外すことができます。

また、スケールは一番手前に装着がおすすめです。

ベルトから出っ張るスケールは、工具差しと工具差しの間にあるとバランスが悪いということと、使用頻度が高く取り出しやすい場所に欲しいということが理由です。

使用頻度が高い工具を手前に装着するのがおすすめ

腰道具は体の後ろにぶら下げて使用しますので、手から遠ざかる程出し入れし難くなります。

そのため、使用頻度が高い順に手前(右)に装備していくのが一般的です。

一番遠い場所(体の真後ろになるところ)は一番取り出しにくいところとなりますので、使用頻度が低い工具、または工具差しが大きくて出し入れしやすい物を配置しましょう。

腰袋の左に一つ工具差しを入れるのがおすすめ

胴ベルトの左半分に腰袋と工具差しを一つくらい装着できるスペースがありますが、工具差しは腰袋の左側に一つ装着することをおすすめします。

基本的に腰袋は左側に設置しますが、あまり左に寄りすぎるとバランスも良くなく、かっこ悪くなってしまいます。

また、体の真後ろに工具差しがあるよりも、左の手前にある方が工具を取り出しやすいですよね!

左で工具を取り出すことになりますが、後ろ側に置くよりかはマシですのでおすすめです!

他にも便利な装備はたくさんある

他にも、仕事を楽しく、また効率化するための道具はたくさんあります。

実用性のみならず、デザイン性を重視してかっこよくすることもできますので、自分好みの腰道具を作ってみましょう。

腰道具のカスタムは無限大ですし、電気工事士が個性を出す一番のポイントです。

下の記事で、便利なグッズを紹介していますので是非ご覧ください。

さいごに

腰道具の作成は本当に自由でワクワクのひと時ですよね!

新しい工具や便利なグッズを購入したらすぐに装着して試してみたくなるものです。

最近はデザイン性も高くなって個性を出しやすくなっていますので、是非オリジナルの腰道具を作って見てくださいね。

それではまた、ご安全に!