漏電調査は、電気工事の中でもハマると時間をかなり取られる大変な工事です。

回路までは特定できたけど、実際の漏電箇所が発見できず時間だけが過ぎていくなんて経験はあるのではないでしょうか。

今回は、漏電箇所をなるべく効率よく発見できる手順と方法を説明していきたいと思います。

そもそも漏電とは何かについては下の記事を参照ください。

クリックできる目次

漏電調査は焦らずやろう

漏電調査に入るということは、漏電ブレーカーがトリップしたり漏電警報が発報したりしてお客様から調査依頼(改修依頼)をされている状態ですね。

しかも、漏電対象の回路は健全に電気を使用できていない状態となりますので、一刻も早く漏電箇所を発見して改修する必要があります。

しかし、焦ってしまうと良い仕事はできませんので、落ち着いて順序良くやっていきましょう。

漏電の主な原因を把握しておこう

漏電は、9割型湿気の多いキッチンや浴室、外部などの水場で発生します。

また、外部は湿気に加えて雨や風、日光などが直接あたるため、電線や器具への負担が大きく劣化が早く漏電する可能性が高くなります。

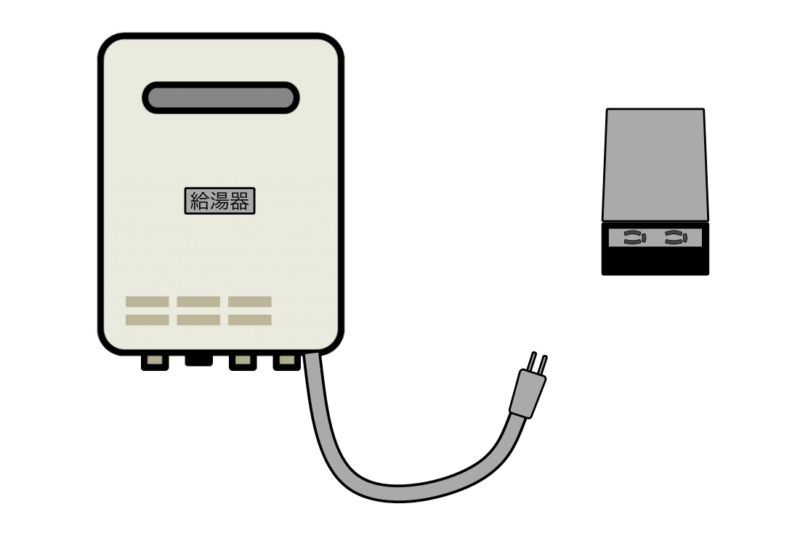

絶縁劣化による漏電は、ほとんどの場合が照明器具や給湯器などの「機器」になりますが、ケーブルでも起こり得ます。

どちらにしても、漏電箇所を改修する際は機器の交換またはケーブルの引き換えが必要となります。

次に、壁や天井にビスを打った際にビスで電線を打ってしまったり、配線の仕方が悪く鋼材などが電線に食い込んでいると、ビスや鋼材を伝って電路が接地と繋がり、結果漏電ということになります。

【漏電の主な原因】

・水場の湿気で絶縁抵抗が低下している

・外部や特殊環境で器具やケーブルが劣化し絶縁抵抗が低下している

・ビスや鋼材などの物理的な損傷で接地と接触している

調査の前にお客様へのヒアリング

異変に気づいたお客様へのヒアリングが一番の情報収集です。

情報から大まかな回路や、怪しい機器を特定できることがあるので必ず実施しましょう。

いつどこで何が起こったか

まず、どのような事象がいつ発生したかを聞きましょう。

どこの分電盤かはもちろん、どの漏電ブレーカーが落ちたかがわかれば回路を絞り込めます。

住宅の場合は、主幹に漏電ブレーカーが設置してありますので、全停電したのかそれとも子ブレーカーが落ちたのかなどの確認を行います。

また、機器・ケーブル共に屋外にあるものは雨天の日は絶縁抵抗が悪くなります。雨天の日のみ漏電ブレーカーが落ちる場合は、外部のケーブルや機器の可能性が高くなります。

現状はどうなっているか

現状、漏電でトリップした回路は復旧状態にあるのか、それともブレーカーを上げても再度トリップしてしまうかを確認しましょう。

ブレーカーを上げても再度トリップしてしまうようでしたら、その漏電ブレーカーで漏電している可能性が高いです。

現状復旧状態でしたら、トリップした当時の状況を聞いてみましょう。

例えば、何かの機器をコンセントに繋いだときにトリップしたとしたら、その機器の漏電が疑われます。

繋いだ機器の故障であれば、機器の交換で済みますので電気工事は不要ですね。

また、お客様にてブレーカー操作をして、漏電ブレーカーのテストボタンを誤って押してしまったということも考えられます。

直近で建物内の機器に不具合がなかったか

機器に異常があった場合はその機器、またはその回路の漏電が疑われます。

「照明にちらつきがあった」、「エアコンから水漏れしていた」、「コンセントが焦げていた」など、疑わしい事象は聞き逃さないようにしましょう。

図面の有無の確認

竣工図や完成図書などの電気配線図を、または改修や回路増設していれば完成図面を入手できれば、漏電回路特定後の作業が大幅に楽になります。

改修されていて使い物にならない場合もありますが、意外と竣工当時と変わってないといったこともありますので、必ず図面の有無を確認しましょう。

最近工事をしたか

電気工事に限らず工事をすると、現地の状況が大きく変わります。

電気工事であれば、新規で配線をしたり新しく機器を増設したりなど、回路に新規で接続されるものが多くなりますので、工事内容によっては漏電の原因となる場合があります。

建築工事の場合は、LGSや木材をビスで打ち込む際に、一緒にケーブルを打ってしまうと建物の金属部と回路が接触して地絡となることがあります。

漏電調査手順①漏電ブレーカーの状況確認方法

漏電ブレーカーは過負荷保護も備わっていますので、漏電保護機能によってトリップしたかを確認します。

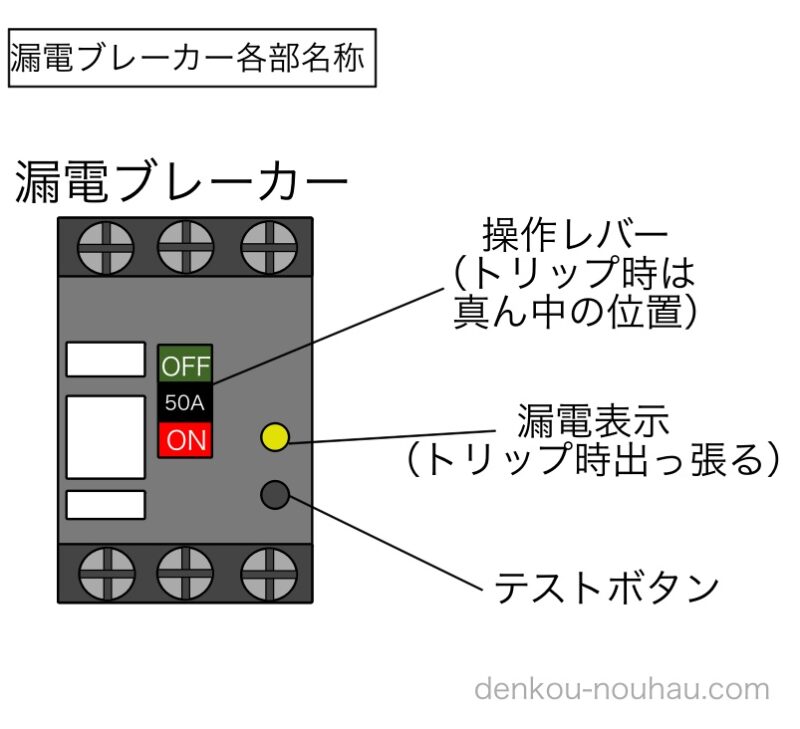

漏電ブレーカーには配線用遮断器とは異なり、二つのボタンがあります。

灰色のボタン(赤の場合もある)は「テストボタン」といい、ボタンを押すことで正常に漏電保護動作をするかを確認できます。

建物が運用中に押してしますと停電となりますので注意してくださいね。

黄色のボタンは「漏電表示」になります。

漏電を検出していない通常状態では、漏電表示は引っ込んだ状態になっています。(ブレーカー本体に対してフラットな状態)

漏電を検出し、トリップした状態ですと漏電表示が飛び出します。

また、配線用遮断器と共通する部分ですが、トリップした状態ではONOFFの操作レバーが真ん中の位置に移動します。

ONでもOFFでもない中途半端な位置ですね。

操作レバーの位置と、漏電表示を確認することで漏電を検出したかそうでないかがわかります。

【漏電状態の確認】

・漏電表示が出っ張っている

・操作レバーが真ん中の位置にある

漏電調査手順②漏電している回路を特定する

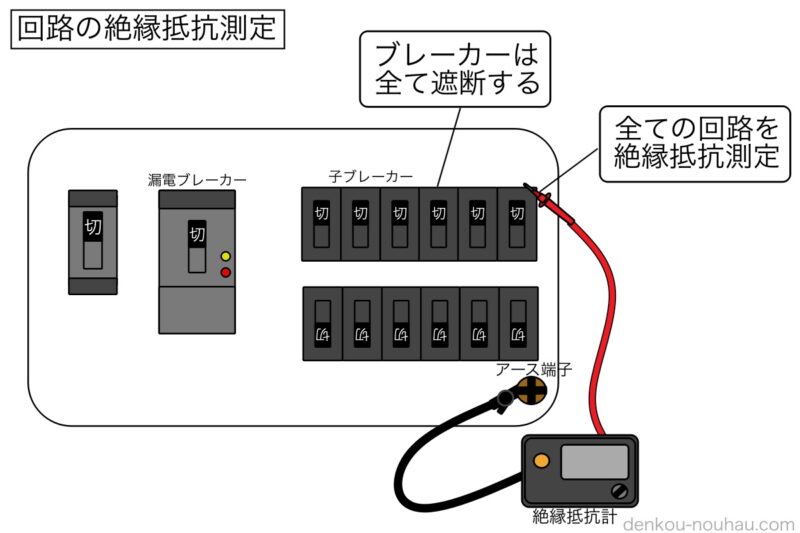

全回路の絶縁抵抗測定(メガー)を実施する

全ての安全ブレーカー(子ブレーカー)を遮断し、絶縁抵抗測定(メガリング)を回路ごとに実施します。

絶縁抵抗計(メガー)の使い方は、下の記事で紹介していますので参照ください。

漏電調査は、絶縁抵抗をいろんな箇所で何度も測定しながら、範囲を絞り込んでいくように行なっていきます。

漏電箇所をピンポイントで特定する場合は、絶縁抵抗計は必需品です。

絶縁抵抗の数値によりおおよその状態が予測できます。

【0MΩの場合】完全地絡(電路と接地が接触している状態)している状態です。

電線がビスで打たれていたり、電線が他の建築物に強く押されたり干渉しているとこで被覆が裂傷していることが疑われますので、電線の不良の可能性が高くなります。

【0.1MΩ前後】0.1MΩ以上が、100V回路の絶縁抵抗値の規定値です。

漏電ブレーカーが飛ぶか飛ばないかくらいの値ですので、かなり悪い値といえます。

電線や機器の劣化が疑われます。

【数MΩ】5MΩ等、数MΩの場合も絶縁が低下しており、良好とはいえない状態です。

一応問題なく使用できる状態ではありますが、雨が降ったりと湿気が多くなると絶縁抵抗が低下し、すぐに漏電ブレーカーがとぶことになります。

現状は、復帰状態だけど雨天の場合はトリップする場合は外部のケーブルや機器が疑われます。

ブレーカー操作による簡易的な確認

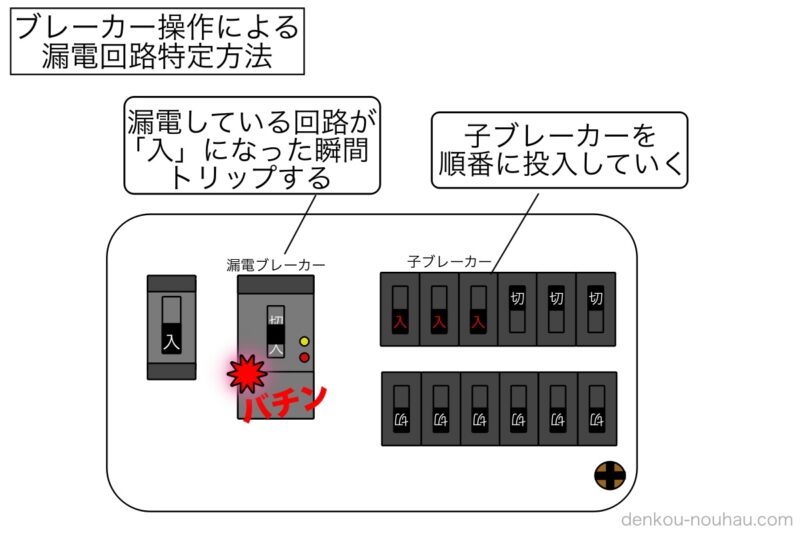

絶縁抵抗計が手元にない場合などには、ブレーカーを実際にトリップさせることで簡易的に確認できます。

【確認手順】

①分電盤の子ブレーカーを全て遮断する

②主幹漏電ブレーカーを投入する。(トリップ状態の場合は、一度OFFにしてからONする)

③主幹漏電ブレーカーを投入する

④子ブレーカーを一つずつ投入していく(一個おきに1程秒待つ)

⑤主幹ブレーカーがトリップしたときの、子ブレーカー回路が漏電回路と特定できる

まず、漏電箇所を切り離すために全ての子ブレーカーを遮断します。

次に漏電ブレーカーを投入しますが、漏電ブレーカーがトリップ状態(漏電を検知してとんだ状態)のときは、ブレーカーのレバーが中間の位置にあります。

この状態のままですと投入ができない作りになっていますので、一度オフの状態にしてから(キャンセル)投入しましょう。

次に、一つずつ子ブレーカーを投入していき、漏電ブレーカーがトリップしたときの子ブレーカーが漏電している回路となります。

漏電ブレーカーの動作時間は基本的には0.1秒以内です。

感電防止目的でないものについても0.8秒程となりますので、子ブレーカー投入の際は、1秒程間隔を空ければ問題ありません。

以上の漏電箇所確認方法は、回路の絶縁不良の程度がわかりませんので簡易的な方法として捉えましょう。

また、漏電は一回路とは限りません。

数回路が漏電し、漏えい電流が合計されて漏電ブレーカーがトリップしている可能性もありますので、各回路の絶縁抵抗測定をおすすめします。

絶縁抵抗値が問題ない場合は?

絶縁抵抗値を全回路測定した結果、全て良好の場合は、漏電が発生していないということです。

完全に問題ないかを調べるために、子ブレーカーだけではなく、一応全ての回路全体の絶縁抵抗を測定しましょう。

【盤全体の絶縁抵抗の測定方法】

手順①主幹ブレーカーをOFFにする。

手順②子ブレーカーを全てONにする。

手順③主幹ブレーカーの2次側で絶縁抵抗測定をする。

主幹ブレーカーにて全体の絶縁抵抗値が問題なければブレーカーの故障が考えられますので、ブレーカーを新品に取り替えましょう。

漏電は発生していなくても、漏電ブレーカーを投入してしばらくするとトリップしてしまうといった事象が稀にあります。

漏電調査手順③漏電箇所を特定する

漏電している回路を特定できましたら、次は漏電箇所の特定ですね。

漏電箇所は、ピンポイントで発見する必要があります。

大型現場など回路によっては、数十程ある器具から特定しなければいけません。

そのために、回路を切り離すなどして効率よく漏電調査をする必要があります。

図面があれば図面から回路を把握する

まず、回路がわかった時点では、対象の器具がどれかはわかっていませんね。

図面があれば配線図から、対象の器具を特定し、調査することが可能です。

図面がない場合は、ブレーカーをOFFした状態で、消灯している照明器具や検電器で電圧がないコンセントなどを見つけ出し、調査対象器具とします。

また、回路チェッカーを使用すると簡単に回路調査できます。

ピロピロ音が鳴るので、電気屋さんは「ピロピロ」と呼んだりします。

こちらは調査対象のブレーカーに発信機を付けて、受信器を電線に近づけると音が鳴ります。

音が鳴った電線がそのブレーカーの回路になります。

回路が無電圧の状態、非接触で使用できますので回路チェックには必需品です。

怪しい器具を回路から離線してみる

回路全ての器具を1灯ずつ取り外すことはおすすめしませんが、最初に怪しい器具を取り外してみることをおすすめします。

外観から著しく劣化している器具や、お客様からのヒヤリングの結果から見当できる器具があるかと思います。

また、洗面所やキッチン、外部などの水気のある場所は要チェックです。

外部に設置してある給湯器や照明などはかなり確率が高いです。

1灯だけ照明器具を外してみたら絶縁抵抗値が改善したなんてこともありますので是非試してみてくださいね。

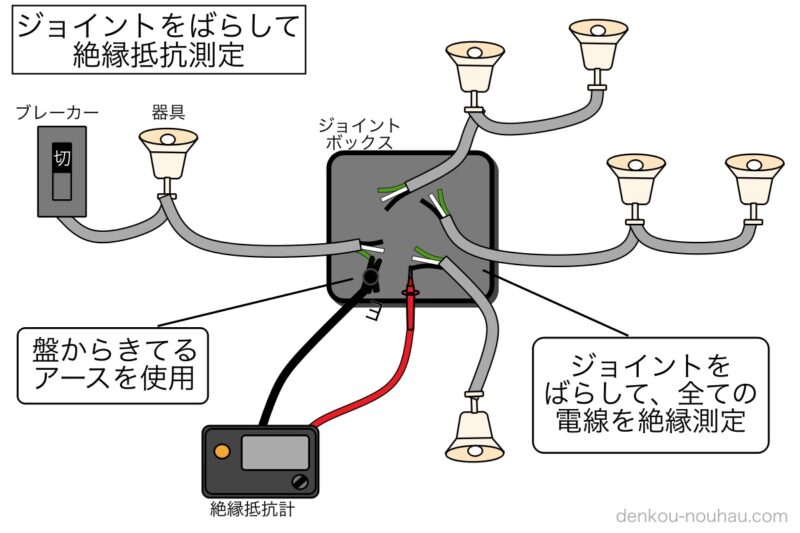

ジョイントをバラして絶縁抵抗測定

漏電調査で一番効率の良い方法は、回路を切り分けて絶縁抵抗測定し、対象を絞り込むことです。

そのため、何ヶ所にも分岐しているジョイント(電線の接続箇所)をバラして絶縁抵抗測定することで、大幅に範囲を絞り込めます。

ジョイントが何ヶ所もある場合は、回路チェッカーを使って回路を特定しましょう。

バラしたジョイントを一本ずつ絶縁抵抗測定していき、一本だけ数値が悪い電線があるはずです。

その数値の悪い電線の方向に絶縁不良の箇所があるということです。

絶縁抵抗測定に使うアースは、電源線とペアになっているものを使います。

アースがない場合は、建物の金属部分を使用するか、それも無理な場合はアース棒を一本、仮に地面に打ってアースをとります。

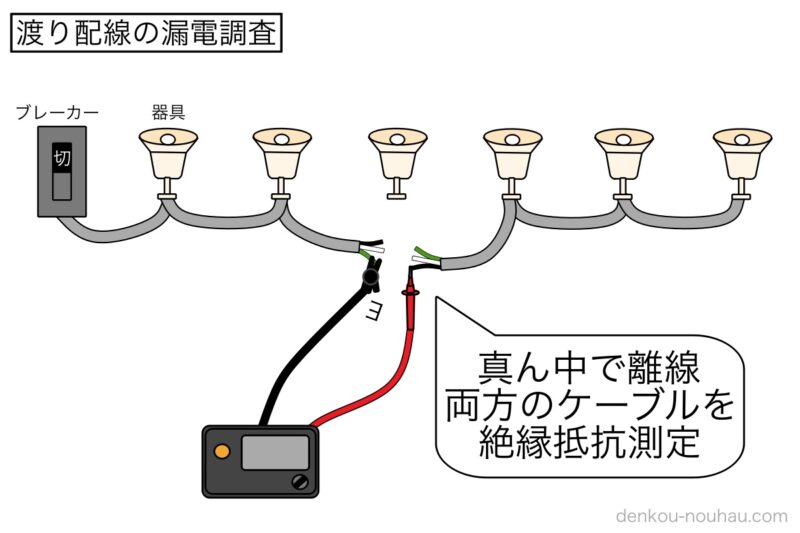

回路の真ん中あたりをバラして絶縁抵抗測定

一直線に並んだ(渡っている)回路はわかりやすいですね。

回路の真ん中あたりの器具を離線し、両側の絶縁抵抗を測定すると片方の数値が悪くなるはずです。

この方法で、調査対象の回路の半分に絞り込むことができます。

このように、器具を外してみたり、ジョイントや器具を離線して絶縁抵抗測定を繰り返していくことで、絞り込みをしていきます。

漏電特定までにはなかなか時間がかかると思いますが、焦らず根気よくやってみてくださいね。

まとめ

まとめ

- 漏電はほとんどが水場で発生し、器具が原因のことが多い。

- お客様へのヒヤリングが一番の情報源

- 回路を切り離しながら絶縁抵抗測定をし、効率よく漏電調査する。

漏電調査は、下手をすると一日中もしくはそれ以上時間を要する大変な作業です。

いかに効率よく終わらすかがカギとなります。

経験値ももちろん大事ですが、お客様からの情報と、怪しいポイントに鼻を効かせて素早く発見してみてくださいね。

それではまた、ご安全に!