高圧進相コンデンサは高圧受変電設備を構成する機器の一つです。

キュービクルや電気室には必ずといっていいほど設置されている、大変重要な設備です。

高圧進相コンデンサは、どこに設置され、どのような役割があるのでしょうか。

今回は、高圧進相コンデンサについて詳しく解説していきます。

クリックできる目次

高圧進相コンデンサの設置理由は力率改善

高圧進相コンデンサは、高圧受変電設備を構成する機器の一つで、設置する理由はただ一つ「力率を改善」することを目的とします。

一般的な需要家の負荷は、遅れ力率の負荷が使われているため、この力率を100%に近づける必要があるのです。

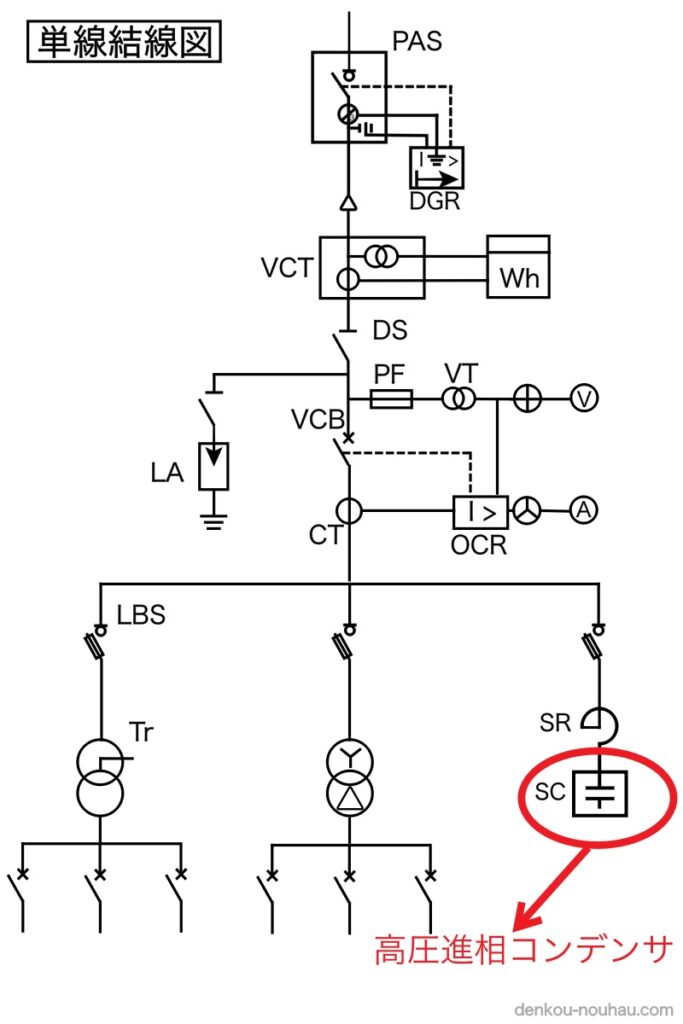

設置する位置は、下図のように高圧トランスと並列に繋がれます。

図面は1台ですが、設備容量は仕様により複数台設置されることが多いです。

力率が悪くなる場合の問題点

力率とは

ここでは詳細は割愛しますがイメージとして理解していただければと思います。

高圧受電するような中規模以上の需要家では、電動機類(モーター)を使用する設備が多くあります。

例えば、エレベーター、空調機、排煙設備、給排水ポンプなどです。

これらの設備の電動機の内部にはコイルがあり、コイルは誘導性と言われる性質があります。

誘導性が強くなる状態を、力率が遅れた状態、「遅れ力率」といいます。

遅れ力率は1より小さい値で表され、悪くなれば0.9→0.8→0.7と小さくなります。

力率が遅れるとどうなるの?

力率が悪ければ悪いほど、無効電力が多くなります。

実際に受電している電力は皮相電力ですが、力率が悪いと負荷では使われない電力「無効電力」が発生し、無駄な電力が発生します。

実際に消費される電力が有効電力といいます。

皮相電力が入力とすると、出力が有効電力と考えるとわかりやすいでしょう。

例えば皮相電力が10kVAだとし、力率が0.7の場合、

10kVA×0.7=7kW

となり、有効電力は7kWです。

このように、電力損失が生じてしまうので、コンデンサ設置によりできるだけ力率を1に近づけることが必要になります。

コンデンサ設置により力率改善できるカラクリ

コイルは誘導性の力率を遅らせる性質がありますが、コンデンサは容量性の力率を進める性質があります。

つまり、コンデンサはコイルと真逆の性質があるということです。

コイル・・・誘導性。力率を遅らせる性質がある。

コンデンサ・・・容量性。力率を進める性質がある。

誘導機を使用し、遅れ力率になっているところに容量性のコンデンサを接続することによって、力率を1(100%)に近づけることができます。

力率が1の状態が一番良い状態となります。

力率改善による電気代割引

皮相電力の単位はkVA、有効電力の単位はkWです。

みなさんの家庭でも当てはまりますが、電気代の請求書の電力の単位はkWになっています。

実は、電力会社は有効電力でしか需要家に電気代を請求できないのです。

つまり、無効電力が発生したからといって、その分の電気代が高くなるという仕組みではないのです。

ということは、無効電力を軽減することによって、電力会社は電力を有効に使うことができますが、需要家側には設備投資費用がかかるだけで何もメリットがなさそうですよね。

それでは不条理ですので、力率の改善率に応じて電力会社は基本料金を割引する制度をとり、利益を還元しています。

このように、コンデンサを設置することによって、電力会社と需要家がWiNWINの関係になるような構造となっています。

高圧進相コンデンサの種類

油入式

油入式は最も一般的に使用されているタイプです。

高圧進相コンデンサの内部は、素子や導体を周りから絶縁するために絶縁体で満たされています。

油入式は、その絶縁体が油(絶縁油)となります。

以前は、絶縁油にPCB(ポリ塩化ビフェニル)が混在していました。

現在は、製造・使用共に禁止されている成分ですが、古い機種ですと含有している可能性がありますので、撤去の際は注意しましょう。

ガス封入式

より安全性と信頼性が求められる施設では、ガス封入式が使用されます。

都市部の人が集結するビル、病院、などが当てはまります。

ガス封入式は、絶縁油に変わり、非難燃性・無害のガスを充填しているので、安全で火災などの二次災害の心配がありません。

また、ガス漏れに対してガス圧力を監視する装置が備えられています。

ガスの種類は、以前はGIS(ガス絶縁開閉装置)にも使用されるSF6ガスが主流でしたが、SF6ガスは地球温暖化防止の排出規制がかかり、近年は窒素ガスが主流となっています。

特に窒素ガスを使用したものは、廃棄の際に油や温室効果ガスを出さないので地球環境にも配慮されていますね。

直列リアクトル(SR)は高圧進相コンデンサとセット

上で紹介した単線結線図の通り、高圧進相コンデンサの直上には、直列リアクトルが直列に設置されます。

内線規程や高圧受電設備規程などの民間規程で、以前は勧告事項でしたが現在は義務化されています。

直列リアクトルは、高圧進相コンデンサの保護(突入電流の抑制)と高調波を相殺するという二つの役割があります。

●直列リアクトルの役割

・突入電流から高圧進相コンデンサを守る

・高調波を相殺する

高圧進相コンデンサの残留電荷

高圧進相コンデンサは残留電荷が貯まりやすい機器です。

コンデンサは電荷を貯める性質があるため、高圧進相コンデンサも例外なく電荷がたまります。

高圧電路に使用される機器ですので、残留電荷といっても侮れない高電圧となりますので注意が必要です。

停電後、耐圧試験後、絶縁抵抗測定後は必ず放電をするようにしましょう。

他の機器に比べて大きな危険が潜んでいることを認識していなければいけません。

まとめ

まとめ

- 高圧進相コンデンサは、力率改善のために設置される

- 力率改善すると、無駄な電力が削減でき、電気基本料金の割引制度がある

- 直列リアクトルを同時に設置することを義務付けられている

- 残留電荷がたまりやすいので危険が潜んでいる

高圧進相コンデンサは、操作をすることがないので、気にすることが少ないかと思いますが、高圧受変電設備においてとても重要な機器であることがわかったと思います。

力率や直列リアクトルが絡み合ってくる機器ですので、深掘りするとかなり面白いかと思います。

それではまた、ご安全に!