みなさんは電気工事を施工する際に何を根拠にしていますでしょうか?

お施主様や元請け業者から「ここはなんでこうしたの?」と聞かれた際に「いつもこうやっているので」と根拠のない回答ですと具合が悪いですよね。

例えば配線の支持間隔は?ケーブルラック の吊りボルトのサイズは?

確かに職人さんは、今まで経験と感覚でやってきたものや、親方に教えてもらったからというのもわかります。

じゃあその根拠は?実は法規や基準があるんですね。

経験や感覚はただの慣習でしかありません。しっかりと基準を守って施工をしましょう。

施主側でも、建築担当者や電気主任技術者のような設備に詳しい人は一定数いますので、そういった人たちから、施工に関する質問に明確に答えられなければなりません。

できれば法的なものや、規格等をしっかりと明示できることが好ましいです。

特に官公庁物件は施工要領書を求められることが多いので、各作業内容に応じて相手が納得できるものを作成しなければなりません。

クリックできる目次

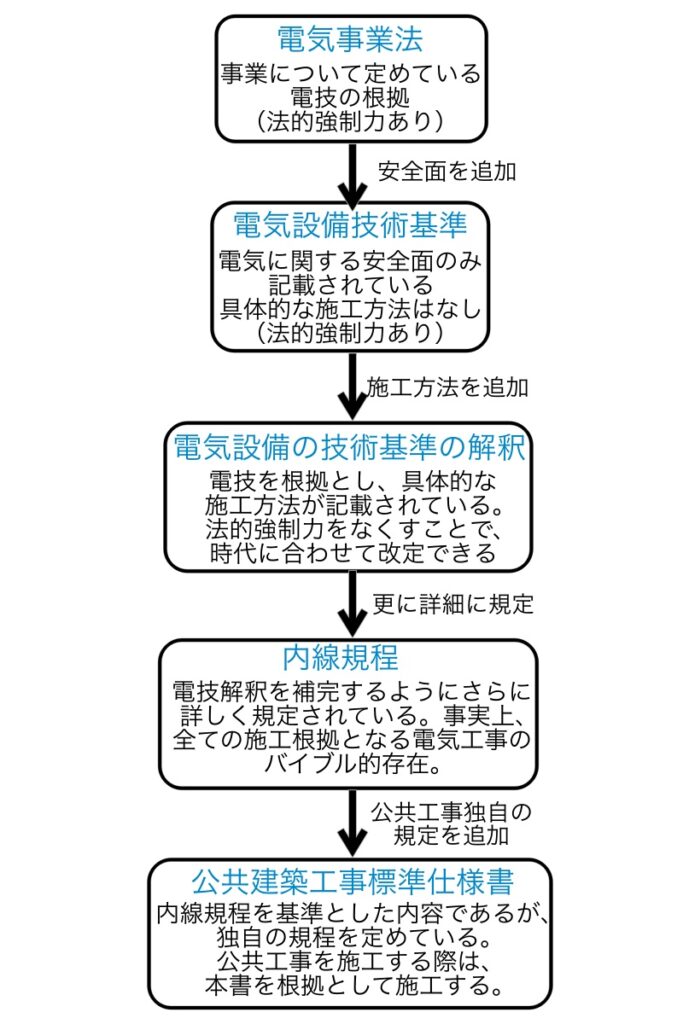

電気工事の施工の根拠となるもの

施工の根拠となるもの

- 1.電気事業法(電気設備技術基準の根拠)

- 2.電気設備技術基準(法的強制力あり)

- 3.電気設備の技術基準の解釈(法的強制力なし)

- 4.内線規程(法的強制力なし、民間規程)

- 5.公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)

この内、電気設備の技術基準の解釈(以下解釈)・内線規程・公共建築工事標準仕様書は具体的な施工方法が規程され、実際に施工の根拠とされるため必ずチェックが必要です。

「内線規程」と「電気設備の技術基準の解釈」の違いがわからないという方もいるかと思いますので、そちらも含めて説明していきます。

各、法規や規定の関係は下図のような構成となります。

【電気事業法】

電気事業法は電気設備技術基準(以下電技)の根拠となるものです。

条文には次のように記されています。

・事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

・経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者は占有者に対しその技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理して、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

引用:電気事業法

技術基準に適合するようにとは、繰り返し出てくる文言です。その「技術基準」として電技が定められています。

電気事業法は主に事業に関することが定められているため、施工に関する具体的なものは電技や内線規程を参考にします。

電気事業法の条文をじっくりと読むということはないかと思いますので、電技の根拠となるということをなんとなく知っておくと良いかと思います。

【電気設備技術基準】

電気設備の工事や保守についての技術基準を定めた省令です。

電技には、保安上(安全上)かかすことのできない内容のみを規定しています。

具体的な手段や方法は規定していません。

具体的な手法や方法については、法的強制力のない「電気設備の技術基準の解釈(以下解釈)」に規定されています。

電技は解釈の根拠となることを知っておくと良いかと思います。

【電気設備の技術基準の解釈】重要!

電技の具体的な手法や方法について規定されているものです。

実際の施工の根拠は解釈を参考にします。

必要最低限の内容は法的強制力のある電技に規定し、具体的な手法や方法については法的強制力のない解釈に規定するという構成にすることで、技術的進歩に柔軟に対応し、事業者が自らの裁量で電気設備の工事・維持・運用ができるようにしています。

解釈は法的強制力はないですが、経済産業省で作成され、電気工事はこれを遵守することを義務付けられています。

解釈は条文が並んでいてかなり取っつきにくいかと思います。

下の書籍は条文ごとに絵解きで噛み砕いた表現をしているのでわかりやすくおすすめです。

【内線規程】重要!

内線規程は、電気設備の技術基準の解釈を補完するものとして、解釈に示された内容をより具体的に定めるとともに、電気工作物の工事、維持及び運用の実務に当たって、技術上必要な事項を細部にわたり規定した民間自主規格です。

解釈が、「省令に定める技術的要件を満たすと認められる技術的内容を具体的に示したもの」であることに対し、内線規程では「電気の保安」以外にも「安全にして便利な電気の使用」のために、必要な要件が加味されているのが特徴です。

内線規程は電技や解釈を更に具体的に定め、補完したものであるため、電技や解釈では「推奨事項」であっても、内線規程では「義務事項」になっていることがあります。

実際に、電気工事士の筆記、実技試験ともに、電技では推奨事項だからといって守らずに回答、施工すると不正解となります。

電気工事士試験においても内線規程がベースとなっているのです。

そのため、電気工事のバイブルと言われる程ですので必ずチェックが必要です。

施工に関してかなり詳細に書かれていますので、実際に施工に従事する人は内線規程を参考にします。

事実上、電気工事の施工の根拠となるものです。

特に自分の中で施工方法に自信のない部分に関しては都度チェックするくらいが良いかと思います。

【公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)】重要!

国土交通省では、国家機関の建築物の整備や保全仕様などを効率的にかつ的確に実施するために、計画、設計、施工、保全などの各分野において技術基準を定めています。

公共建築工事標準仕様書は、建築物の品質確保、施工の合理化などのために、官庁施設などの工事に使用される材料・機材・工法・試験などについて標準的な仕様を示したものです。

改修工事には「公共建築改修工事標準仕様書」があります。

公共工事施工の際は、こちらを基準として施工計画書、施工要領書を作成することになります。

内線規程を基準にしたような内容となっていますが、電技解釈や内線規程には定めていないような独自の規程が多少あります。

ケーブルラック の施工基準等、内線規程に定めていない基準もあるため大変参考になるかと思います。

公共工事を受注し、施工する場合は本書の内容を遵守して施工するようにしましょう。

さいごに

以上より、民間工事は電技解釈と内線規程を、公共工事は公共工事標準仕様書を根拠に施工をするということになります。

電気工事は、かなり細かく施工について規定しています。

それは、誤った設計や施工により、電気事故が起こる可能性があるからです。

電気事故による、火災や感電により、建物だけでなく人命にも影響してしまいます。

みなさんも基準をしっかり遵守して高品質の施工に心がけてくださいね。

それではまた、ご安全に!