電気工事業界では、「電圧降下」という単語を頻繁に耳にすると思います。

なんとなく電圧が下がるということはイメージできるかと思いますが、具体的にはどのような現象でどのように求めればよいのでしょうか。

今回は、「電圧降下」について深掘りし、詳細にわかりやすく説明していきたいと思います。

ケーブルのサイズ選定の際には、重要な検討事項となりますので是非ご覧ください。

電圧降下を含めた、幹線ケーブル選定方法は下の記事にまとめています。

クリックできる目次

電圧降下とは?

電圧降下はケーブル選定において重要な検討事項!

電圧降下とは「ドロップ」とも呼ばれ、電圧源から末端になるに従って電圧が下がる現象をいいます。

電線自体のわずかな抵抗が一つの負荷となり、負荷に対して電線の抵抗が直列つなぎになることで分圧し、末端(負荷)から見ると電圧が下がった状態になります。

例えば、ケーブルサイズの選定を誤ると、変圧器の出力は105Vであったものが、末端のコンセントでは95Vになってしまうなんてことも起こり得るのです。

そして、後述する計算式からもわかるように、電圧降下は電流値に比例します。

そのため、高圧回路や特別高圧回路などの電圧が高い回路の場合は、電圧が高いということに相対して電流値が低くくなるので電圧降下が低くなります。

また、高い電圧に対して電圧降下の割合は僅かとなりますのでほとんどの場合、高圧以上の回路では電圧降下を無視することができます。

しかし低圧回路においては、電流値が高いこと、100Vや200Vといった低い電圧のため電圧降下を無視できません。

そのため、建物に敷設する低圧幹線ケーブルのサイズ設計において、電圧降下はとても重要な検討事項なのです。

ケーブルの断面積と距離で電圧降下は変動する

ケーブルのインピーダンス(導体抵抗)は、ケーブルが長くなるほど大きくなります。

逆に、導体の断面積が大きいほど小さくなります。

そして、導体の材質によって「低効率」という係数の大きさが変動します。

よって、下記の公式により導体抵抗を算出することができます。

実務の電圧降下計算でこの式は使いませんが、この式を覚えておけば分母と分子の位置関係から、断面積と長さの比例・反比例の関係がすぐにイメージでるかと思います。

【導体抵抗の公式】

\(R=P\frac{L}{S}\)

R:導体抵抗

P:抵抗率

L:電線の長さ

S:導体の断面積

つまり、ケーブルが長くなると電圧降下が大きくなり、断面積を大きくすると電圧降下が小さくなります。

そのため、ケーブルサイズを選定する際、機器や分電盤の設置位置により、ケーブルこう長が長くなる場合は電圧降下が大きくなりますので、ケーブルのサイズアップをし電圧降下対策をしていきます。

【電圧降下が大きくなる条件】

・電線が長くなるほど大きくなる

・電線の断面率が小さくなるほど大きくなる

・電線に流れる電流が大きいほど大きくなる

電圧降下はなぜ起きる?

電圧降下は分圧している状態

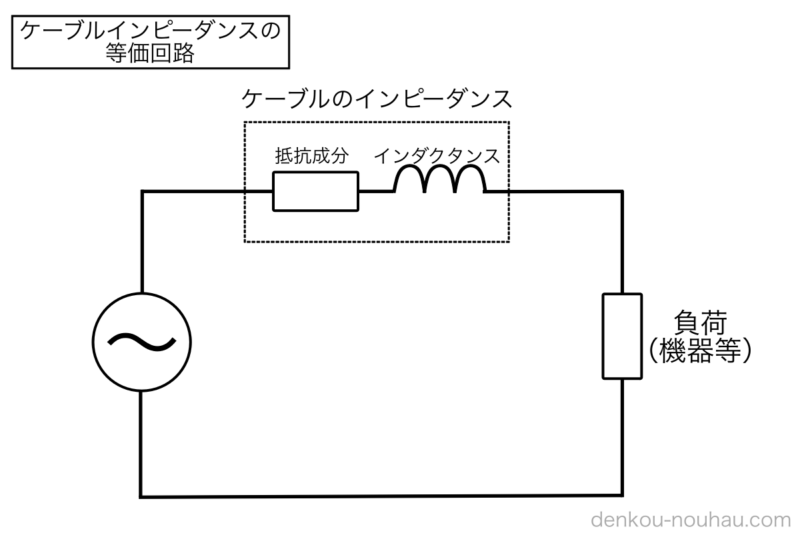

電圧降下は、ケーブルのインピーダンスにより分圧している状態といえます。

ケーブルにおいてのインピーダンスとは、ケーブルの抵抗とインダクタンスを合成したものです。

インダクタンスとは、コイルに電流がかかる場合に発生する抵抗のようなものです。

実は、ケーブルそのものもコイルであり、インダクタ成分があります。

インピーダンスは、単にケーブルの抵抗と捉えて問題ありません。

インダクタンス→コイル成分の抵抗

インピーダンス→抵抗とインダクタンスを合成したもの

ケーブルの芯線は、銅線であるため導電率が高く、非常に電気を通しやすいといえます。

しかし、ケーブル自体に全く抵抗がないわけではなく、僅かなインピーダンスが存在します。

この、インピーダンスを負荷と捉えると下図のような回路に置き換えることができます。

そして、ケーブルのインピーダンスは回路として負荷に直列に接続されていることがわかります。

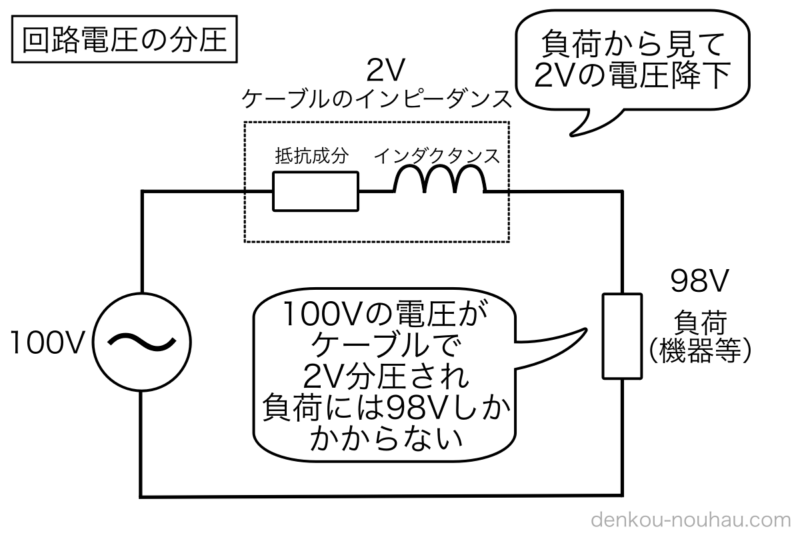

電気工事士の回路問題で、「分圧の法則」というのがありますね。

「分圧の法則」とは、抵抗が直列につながれてる場合、電源電圧は抵抗の大きさに比例して、わかれることをいいます。

「分圧の法則」

・抵抗が直列につながれた回路では、抵抗に比例して電圧が分圧される

回路では、ほとんどの抵抗は負荷になりますが、ケーブルの僅かなインピーダンスが負荷となり分圧するということです。

例えば、100V電源の電圧が、ケーブルに2V、負荷に98Vで分圧してる場合は、負荷から見てケーブルで2Vの電圧降下が発生している状態です。

ケーブルの僅かなインピーダンスが、私たちが使用している機器と同じような一つの負荷となり、電圧を使って電力を消費しているともイメージできますね。

ちなみに、並列に抵抗がつながれている場合は、分圧せずに同じ電圧になります。

建物の設備や、私たちが使用している機器は、全て並列に接続されているので同じ電圧がかかり問題となることはありません。

仮に、全ての負荷が直列につながっていたら分圧して大変なことになっていますよね。

電圧降下による問題点は?

規定値から外れる

電圧が下がることにより、場合によっては法で定められている電圧を満たすことができなくなります。

電気事業法施行規則第三十八条(電圧及び周波数の値)により、下表のように電圧範囲が定められています。

| 標準電圧 | 維持すべき電圧 |

| 100V | 101Vの上下6Vを超えない値 |

| 200V | 202Vの上下20Vを超えない値 |

100V回路は101V±6V、200V回路は202V±20Vが規程範囲です。

つまり、100V回路は95V〜107V、200V回路は182V〜222Vの電圧範囲としなければなりません。

機器に支障をきたす

電圧降下は、法や規定の問題以外にも、実際問題として電気機器に支障をきたすことになります。

電圧降下により、下がった電圧が電気機器にかかると、電気機器の性能や寿命に影響を与えてしまうのです。

具体的には、電圧降下により蛍光灯は暗くなったり、フリッカ現象といったちらつきが起こります。

誘導電動機はトルクが弱くなり、電熱器は発生熱量が少なくなります。

また、著しく電圧降下してしまった場合は、電気機器が正常に動作しないといったことも起こりうるのです。

電圧降下の許容値(許容範囲)

上記のような問題から、電圧降下はなるべく小さいことが望ましいのですが、むやみにケーブルを太くすることも経済上好ましくありません。

内線規程では、電圧降下と経済上のバランスを考慮し、構内変圧器の有無と電線の長さの条件から電圧降下率を制限しています。

電圧降下率とは、配線中に発生する電圧降下の受電電圧に対する割合をいい、以下の式で計算できます。

電圧降下(V)÷受電電圧(V)×100=電圧降下率( %)

例えば、電圧降下が3Vで受電電圧が105Vの場合は、3÷105×100≒2.8%です。

受電電圧は、単相3線式は105V、三相3線式は210Vで計算します。

電圧降下の許容値について、内線規程1310-1の文言と表をまとめると以下表となります。

| 供給変圧器の 二次側端子又 は引込線取付 点から最遠端 の負荷に至る 間の電線こう 長(m) |

電圧降下率( %) | |

| 電気使用場所 内に設けた変 圧器から供給 する場合 |

電気事業者か ら低圧で電気 の供給を受け ている場合 |

|

| 60m以下 | 幹線:3%以下 分岐回路:2%以下 |

幹線:2%以下 分岐回路:2%以下 |

| 60m超過〜 120m以下 |

合計5%以下 | 合計4%以下 |

| 120m超過〜 200m以下 |

合計6%以下 | 合計5%以下 |

| 200m超過 | 合計7%以下 | 合計6%以下 |

後述する計算式から求めた値が上表以下でなければいけません。

60m超過から「合計」としているのは、電圧降下を検討するケーブルが60m以下の場合は、そのケーブル単体の電圧降下率で制限されます。

60mを超過してしまう場合は、建物の回路全体の長さを考慮します。

例えば、キュービクルから分電盤までの幹線サイズを検討する際、分電盤から負荷までの電圧降下も含まなければいけないので、幹線の電圧降下率は裕度をとる必要があります。

次に、「電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合」とは要するに高圧受電の建物の配線を検討する場合です。

「電気事業者から低圧で電気の供給を受けている場合」は、そのままですが一般住宅などの低圧受電の建物の配線を検討する場合ですね。

・60m以下はケーブル単体で検討

・60m超過は回路全体で見た電圧降下を検討

・低圧受電と高圧受電で許容値が変わる

電圧降下の計算式

電圧降下の計算式は、内線規程資料1-3-2にて2パターンが規定されており、「基本式」と「簡易式」と呼ばれます。

基本式はインピーダンス法とも呼ばれ、インピーダンスを用いることから詳細な電圧降下値を算出でき、簡易式よりも高い数値になります。

そのため、基本式は安全側の数値を見ることができますので、より信頼性があることから幹線ケーブルなどの大電流が流れる重要系統に使用されます。

簡易式は、計算を簡略化されたもので、分電盤から負荷までの分岐ケーブルに使用されます。

基本式は、内線規程にて幹線ケーブルには基本式を使用することが望ましいとの表現をしていますので設計者の判断となりますが、基本的には幹線ケーブルは基本式、分岐ケーブルは簡易式という認識で問題ないでしょう。

基本式・・・幹線ケーブル

簡易式・・・分岐ケーブル

基本式

集合住宅の幹線など、電線こう長が長く、大電流を扱う場合には、以下の計算式により電圧降下値を計算することが望ましい。

電圧降下e=KI(Rcosθ+Xsinθ)L

e:電圧降下(V)

K:配線方式による係数(下表による)

I:通電電流

R:電線1kmあたりの交流導体抵抗(Ω/km)

X:電線1kmあたりのリアクタンス(Ω/km)

cosθ:負荷端力率

L:電線のこう長(km)

配線方式 K 備考 単相2線式 2 線間 単相3線式 1 対地間 三相3線式 √3 線間 三相4線式 1 対地間 引用:内線規程資料1-3-2

幹線ケーブルの場合は、e=KI(Rcosθ+Xsinθ)Lにそれぞれの条件を代入し、電圧降下を求めていきます。

K:対象となるケーブルの配線方式を確認し、該当するものを上の表から代入します。

I:通電電流は、ケーブルを保護する(一次側に接続される)ブレーカーの定格電流を代入しましょう。50ATのブレーカーであれば50です。

R:導体抵抗ですが、ケーブルの抵抗となる部分です。ケーブルの線種とサイズによって変わります。(一社)日本電線工業会技術資料103号A「低圧電線・ケーブルのインピーダンス」を参照して該当する抵抗値を代入します。

(一社)日本電線工業会技術資料103号A「低圧電線・ケーブルのインピーダンス」

X:リアクタンスですが、上で説明しましたコイル成分の抵抗(インダクタンス)となる部分です。こちらも(一社)日本電線工業会技術資料103号A「低圧電線・ケーブルのインピーダンス」を参照します。

cosθ:力率は現地状況を確認し、下の表から選択して代入しましょう。

| 負荷の種類 | 力率 | |

| 電灯(コンセントを含む) | 0.95 | |

| 低圧電動機 | 制御盤内コンデンサあり | 0.9 |

| 制御盤内コンデンサなし | 0.8 | |

※引用:建築設備設計基準

sinθ:sinθは、力率の数値から、以下の計算式で求めることができます。

\(sinθ=\sqrt{1-cos^2θ}\)

L:Lには配線するケーブルの長さをそのまま代入しましょう。

以上の各数値を代入して電圧降下を求めます。

また、e=KI(Rcosθ+Xsinθ)Lの(Rcosθ+Xsinθ)の部分は導体抵抗とリアクタンスを合成した部分ですので、Z(インピーダンス)となります。

よって、e=K・I・L・Zと簡略できます。

実は、各メーカーのケーブルの性能表には、導体抵抗やリアクタンスの記載がないことが多く、合成されたZ(インピーダンス)のみ記載されています。

メーカー性能表のインピーダンスを簡略した式のZに代入すれば求められますが、この性能表のインピーダンスは力率を考慮されていません。

そのため、簡略した計算は後述する簡易式でできますので、せっかく基本式を使うのでしたら力率を考慮したe=KI(Rcosθ+Xsinθ)Lの式を使うことをおすすめします。

それでは、基本式を使用して実際に計算してみましょう。

【ケーブル敷設条件】

高圧で受電している物件で、キュービクルの配電盤から電灯盤(単相3線式)までの幹線ケーブルを敷設する。

ケーブルを接続する配電盤のブレーカーは100ATとし、敷設するケーブルのサイズはCVT38sq、長さは70mである。

【計算例】

単相3線式のため、係数K=1となる。

また、100ATのブレーカーに接続することからI=100となる。

次に、RとXは技術資料の表CVT38sqの欄(地域により50Hz、60Hzを選択)から、それぞれR=0.627、X=0.0925。

cosθは電灯盤なので0.95を選択する。

sinθは公式より、\(sinθ=\sqrt{1-0.95^2}≒0.312\)

Lは条件に70mとあるのでkmに直すと1/1000なので0.07なる。

これらの数字をe=KI(Rcosθ+Xsinθ)Lに代入する。

e=1×100×(0.627×0.95+0.0925×0.312)×0.07≒4.37V

このケーブルの電圧降下は4.37Vであることがわかったので電圧降下率を計算する。

4.37÷105×100=4.16%

電圧降下の許容値の表から「高圧受電の60m超過120m以下」は合計5%以下となるため許容値以下となるが、回路全体を考慮する必要があり、5%に対して4.16%は少し裕度が少ないので、分岐回路のケーブル敷設距離によっては幹線ケーブルのサイズを1サイズアップする対応をとる必要がある。

簡易式

屋内配線など比較的に電線こう長が短く、また、電線が細い場合等、表皮効果や近接効果などによる導体抵抗値の増加分やリアクタンス分を無視してもさしつかえない場合は、以下の計算式により電圧降下値を計算することができる。

配線方式 電圧降下 対象電圧降下 単相2線式 \(e=\frac{35.6×L×I}{1000×A}\) 線間 三相3線式 \(e=\frac{30.8×L×I}{1000×A}\) 線間 単相3線式

三相4線式\(e=\frac{17.8×L×I}{1000×A}\) 対地間 e:電圧降下(V)

I:負荷電流(A)

L:電線のこう長(m)

A:使用電線の断面積引用:内線規程資料1-3-2

簡易式は非常にシンプルですね。

I(負荷電流)、L(電線こう長)にの説明については基本式と同じです。

Aの断面積ですが、ケーブルサイズのsq(スケア)をそのまま代入します。

負荷ケーブルですと、VVFなどの単線を使用することがありますね。

1.6mmは2.0sq、2.0mmは3.5sqに変換して計算しましょう。

それでは、簡易式を使用して実際に計算してみましょう。

【ケーブル敷設条件】

高圧で受電している物件で、動力盤からモーター(三相3線式)までの分岐ケーブルを敷設する。

モーターの保護ブレーカーは50AT、敷設するケーブルのサイズはCVT14sq、長さは10mである。

【計算例】

50ATのブレーカーに接続することからI=50となる。

電線こう長は10mからそのままL=10となり、断面積はCVT14sqを使用するのでA=14を代入する。

電気方式は三相3線式なので\(e=\frac{30.8×L×I}{1000×A}\)にそれぞれの数値を代入していく。

\(e=\frac{30.8×10×50}{1000×14}\)≒1.1V

電圧降下が1.1Vとわかったので、電圧降下率を求めていく。

1.1÷210×100≒0.52%

電圧降下の許容値の表から「高圧受電の60m以下の分岐回路」は2%なので、規程を満たしている。

さいごに

ケーブルサイズの選定に電圧降下の計算は避けて通れない部分ですので是非マスターしましょう。

基本式の場合は、抵抗値やリアクタンスの確認などかなり手間となりますので、Excel等で自動化できるといいと思います。

ネットにあるフリーソフトでもいいですが、簡易式を使っていることと、計算の過程が追えないといった理由から自分なりに作成することをおすすめします。

それではまた、ご安全に!