VCTは電柱の上や、キュービクル内部に設置されていますが、工事ではほとんど触る機会がないのであまり意識しないのではないでしょうか。

電力量を計測するために必要な機器で、電力会社の所有物ということですので需要家や工事業者にはあまり関連がないかもしれませんが、大きな機器ですので設備スペースの確保といった観点でチェックしておく必要があります。

VCTとは

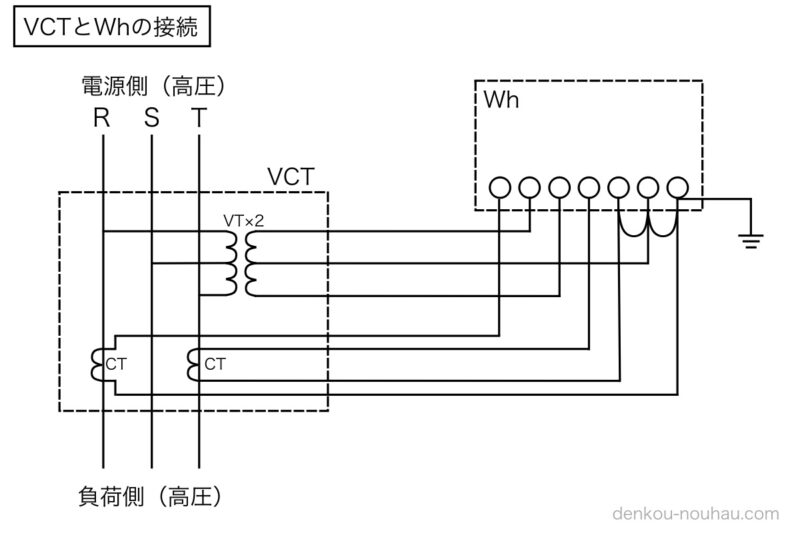

計器用変成器は、電圧を変成するVT(変圧器)や、電流を変成するCT(変流器)などを総称したものですが、今回は電力需給用計器用変成器(以下VCT)について解説いたします。

電力会社に電気料金を支払うためには、電力量や最大電力などを計測する必要があります。

この計測装置が電力需給用計量装置で、電力需給用計器用変成器(VCT)と電力量計(Wh)から構成されています。

VCTとWhはセットで使用され、この二つの機器の構成を電力受給用計量装置といいます。

VCTとWhはセット

そのうち、VCTは高圧電力を変成するための機器です。この変成した電力を、電力量を積算する電力量計に取り込み計測します。

高圧回路のような大きな電圧のままですと、電力量計に取り込むことができませんのでVCTにて扱いやすい低圧電力に変成します。

一般住宅のような、低圧で受電するような建物では変成する必要がないので、幹線が直接電力量計に接続されVCTが設置されていませんが、高圧受電の物件では必ず必要な機器です。

VCTの特徴

VCTは、VT(計器用変圧器)とCT(計器用変流器)を、一組の装置として同一の鉄製油槽内に納めたものです。

見た目はトップの画像のような鉄箱で、寸法は定格電流により異なりますが、縦横奥行きはおおよそ600mm前後の大きさです。

一次側と二次側にそれぞれ高圧の三相が接続され、Whともケーブルで接続されています。

VCTの設置位置

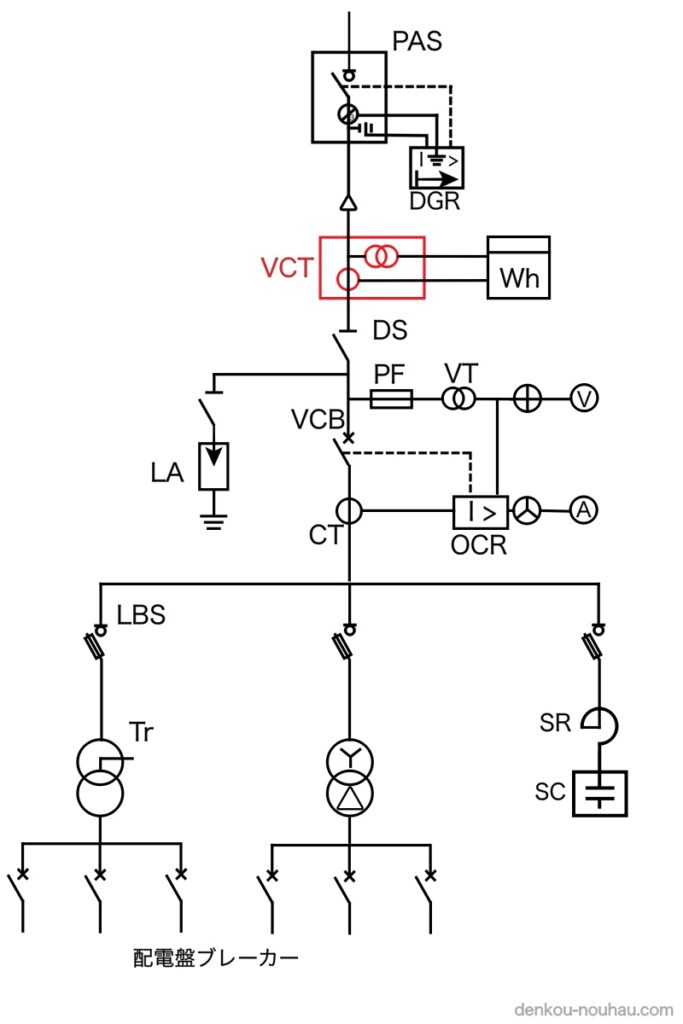

VCTの回路的な接続箇所は、受電部となりますのでキュービクル内の一番上位となり、PASやUGSからの高圧ケーブルがVCTの一次側に接続されます。

一般的な受変電設備ですと、PASやUGSとDSの間に接続されます。

単線結線図ですと上図の位置が一般的です。

VCTと表記されていますが、昔の図面ですとMOFとなっている場合もあります。

キュービクルに収められる場合は、受電盤などの高圧の受電部に設置されます。

キュービクルの外の場合は、電柱に設置されることが多いです。

VCTは電力会社の所有物

VCTとWhは原則として電力会社の所有物(財産)となりますので、取り付けやケーブルの接続は電力会社が行います。

需要家は、これらの設置スペースを提供する必要があります。

VCTがキュービクルに組み込まれているタイプのキュービクルを更新する際は、VCTは電力会社の所有物のため機器自体は流用となり、設置や接続は電力会社となるため、更新のタイミングで電力会社に工事依頼をする必要があります。

原則、需要家側で依頼した電気工事会社でVCTの設置や接続はできませんので注意しましょう。

小型の受変電設備や地域によっては、キュービクルの外にVCTが設置されていますので、その場合は電力会社への工事依頼は必要ありません。