電気設備技術基準や内線規程にたびたび記載のある、「〜場所」という文言ですが、配線や配管、接地などの条件で必ずというほど出てきますよね。

なんとなくイメージできそうでできない部分ですが、内線規程の定義の部分に具体例が記載されていますので解説していきます。

また、それ以外の場所についても紹介していきますね。

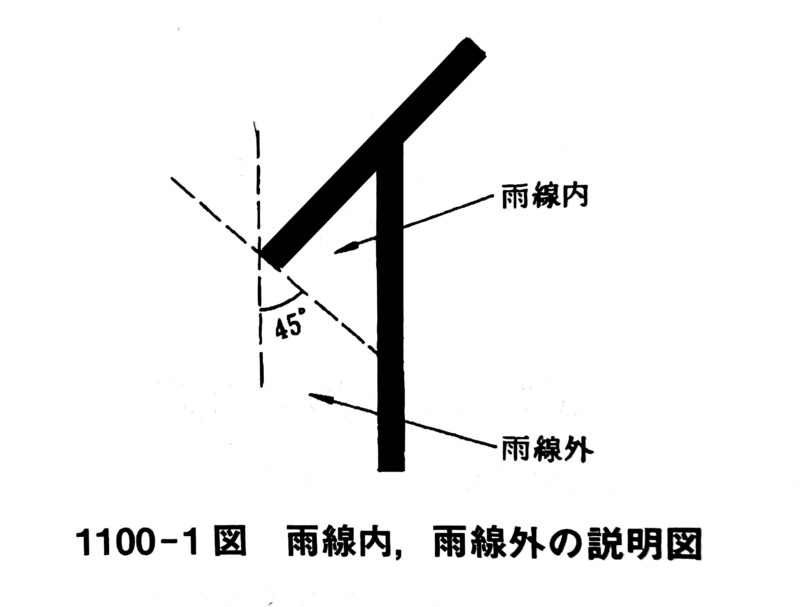

雨線内と雨線外について

「〜場所」の判断として内線規程内で「雨線内」と「雨線外」という用語が出てきますので、まずこちらの説明をします。

内線規程では以下のように定義しています。

雨線内とは、屋外及び屋側において、のき、ひさしなどの先端から、鉛直線に対し、建造物の方向45°の角度で下方に引いた線より内側の部分又はこれに類する場所であって、通常の降雨状態において雨のかからない部分をいう。

雨線外とは、屋外及び屋側において、雨線内以外の場所(雨のかかる場所)をいう。

内線規程1100-1 10 11

簡単にいうと、建物の外に該当する部分で、雨が直接かかる部分を「雨線外」、軒下などの直接雨がかからない場所を「雨線内」といいます。

「水気のある場所」とは

水気のある場所について、内線規程には以下のように定義しています。

水気のある場所とは、水を扱う場所若しくは雨線外、その他の水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所をいう。

[注]屋内のうち「水気のある場所」に該当する例

(1)魚屋、八百屋、クリーニング店の作業場などの水を取り扱う土間、屋内プール、洗い場又はこれらのうち付近の水滴が飛散する場所

(2)簡易な地下室のように常時水が漏出し、又は結露するような場所

(3)その他上記に類する場所

引用:内線規程1100-1用語12

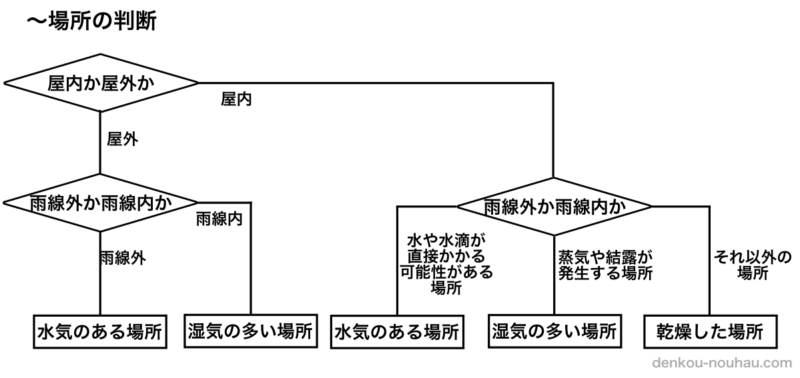

まず、「〜場所」の判断として、最初に確認するところは屋内か屋外かです。

基本的に屋外は内線規程でいう雨線外となりますので「水気のある場所」に該当します。

屋外であっても雨線内の場合は、一応下で説明する「湿気のある場所」に該当します。

屋外の雨線外は「水気のある場所」となりますが、屋内においても内線規程の例にある魚屋や屋内プールなど、確実に水滴が飛散する場所は「水気のある場所」に該当します。

その他の例としては、浴室、室内噴水の近く、シャワー室、水槽など水を扱う実験室、が該当します。

※内線規程では、浴室は湿気の多い場所としていますが、個人的には確実に水が直接あたりますので「水気のある場所」と判断します。

判断基準としては、水や水滴が直接飛散する可能性がある場所になります。

「湿気の多い場所」とは

湿気の多い場所について内線規程では以下のように定義しています。

湿気の多い場所とは、水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所をいう。なお、一般には、料理店の調理場([注](1)に該当する場所は除く。)、住宅の台所のような場所は含まない。

[注]「湿気の多い場所」に該当する例

(1)浴室又はそば屋、うどん屋等のかま場のように水蒸気が充満する場所

(2)床下

(3)酒、醤油などを鋳造し、又は貯蔵する場所

(4)その他の上記に類する場所

引用:ない線規程1100-1 13

湿気の多い場所は、屋外の雨線内と、屋内においては内線規程の例のとおり水蒸気が充満する厨房や酒などを貯蔵する場所となります。

その他の例としては、脱衣所、空調機械室、ボイラー室(熱源室)、工場などの特殊機器により蒸気を発する部屋、などがあげられます。

判断基準としては、直接水があたることはないが、蒸気や結露などで一般的な部屋よりも湿気が高くなる場所となります。

夏場は湿気が高くなるので全ての場所が「湿気の多い場所」になるわけではないですよ。

「乾燥した場所」とは

乾燥した場所とは、湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所をいう。

引用:内線規程1100-1用語14

乾燥した場所は、蒸気で説明した「湿気の多い場所」と「水気のある場所」以外ということで、一般的な屋内であれば「乾燥した場所」に該当します。

普通に生活する居室のほとんどは乾燥した場所ですね。

乾燥した場所と聞いて砂漠みたいな本当に湿度が低い場所を想像してしまいそうですが、そうではないです。

フローチャートで確認してみよう

上記の、内線規程の定義を踏まえてフローチャートを作成しましたので参考にしてみてくださいね。

該当する場所の判断に困ったら

接地を施すかの判断や照明器具、配線器具の選定など、「〜場所」は一つの条件として非常に重要となります。

内線規程の中では、全ての場所が記載されているわけではないので、それ以外の場所は工事をする施工者や設計者が最終的にはどの場所に該当するかを判断することになります。

そのため、「設計思想」的な部分が大きくなってきますので、判断に迷うかと思いますが、自信がない場合は「安全側」にみるとよいでしょう。

基本的には「水気のある場所」→「湿気の多い場所」→「乾燥した場所」の順で条件が厳しくなります。

安全側を見る場合はより条件が厳しい側にみるので、例えば「湿気のある場所」で自信がない場合は、「水気のある場所」としてしまうのも手です。

条件が厳しい側ほど器具代が高かったりと何かとコストがかかるというのもあり難しいところです。。

ただ、一般的な屋内は「乾燥した場所」、水が直接かかる可能性のある場所を「水気のある場所」、蒸気や結露などが発生する場所を「湿気の多い場所」と判断すればまず間違いないかと思います。

さいごに

今回の〜場所については、解釈が非常にわかりづらい部分ではあります。

一般的なかんかくですと、三種類の状況が判断しづらい部分ですが、イメージをつかめればそう難しくないかと思います。

基本的には屋外は、水気のある場所に該当しますし、屋内おほとんどの場所が乾燥した場所です。

一般住宅の屋内で特殊な環境は少ないですが、大規模物件などや用途が特殊な物件では、その場所がどのように使用されて、使用時にどのような状況になるかを確認する必要があります。

それではまた、ご安全に!