今回は、電気工事に使用する電線管のうち、金属管について詳しく解説します。

サイズなどの教科書では学べない豆知識も紹介しますので是非ご覧ください!

クリックできる目次

金属管工事(金属管配線)とは

金属管工事とは、文字の通り金属の管となりますが、基本的には電線を保護するために使用される電線管の一種です。

内線規程では「金属管配線」、電気設備技術基準では「金属管工事」という名称で規程されています。

この規程は、管の内部が絶縁電線の場合に適用されるもので、ケーブルの場合はケーブル工事に該当します。

現在の電気工事の配線は、ほとんどがケーブルですので金属管に通していてもケーブル工事に該当します。

ですので、金属管の目的としては単純なケーブルの保護や美観を保つことが目的です。

天井裏や壁裏はケーブルを隠すことができますが、隠すことができない露出部分は、電線管等なにかしらで保護または隠す必要があります。

また、金属管に限らず電線管の施工の手間はありますが、その後の配線が容易になり、改修などの際は容易に配線を引き直せるというメリットがあります。

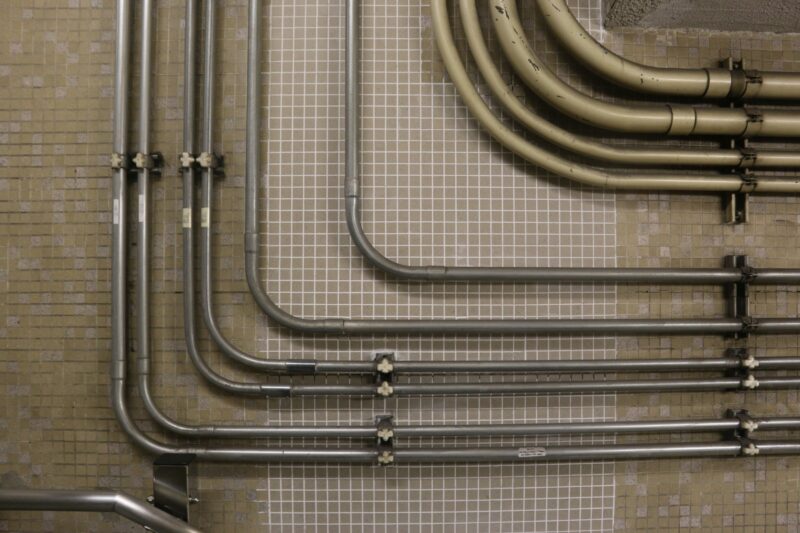

木造住宅では、あまり金属管工事は見られませんが、中規模以上のRC造などでよく見られます。

合成樹脂管に比べ、見た目がスタイリッシュであることと強度が高いことから、露出配線がメインとなるような、駐車場、機械室、外壁、屋上などで使用されます。

金属管の種類

金属管の種類は、薄鋼電線管、厚鋼電線管、ねじなし電線管、ポリエチライニング鋼管、ステンレス電線管の5種類がありますが、このうち主に使用されるのは「ねじなし電線管」と「厚鋼電線管」の2種類のみです。

というか特段指定がなかったり、特殊な場所でなければこの2種類しか使わないと考えて良いと思います。

ねじなし電線管(E管)

ねじなし電線管は、E管やEパイとも呼ばれ、主に屋内で使用する金属管です。

配管の先端がフラットでねじがきられていないタイプですので、付属の部材も全て差し込んでビスを締め付けるタイプになります。

厚鋼電線管に比べ管の厚みが薄くなります。

よくねじなし電線管と薄鋼電線管が間違えられやすいですが、E管はねじなし電線管になります。

厚鋼電線管(G管)

厚鋼電線管は、G管やGパイとも呼ばれ、主に屋外で使用されます。

また、管の先端にネジが切ってありますので、ネジ締めでの施工が求められる防爆使用の建物にも使用されます。

ねじなし電線管に比べ、管の厚くなっていますので、屋外に限らず高い衝撃を受ける可能性がある場所に選定してもよいです。

付属部材はネジなしのものもありますので、ねじに拘らない場合はそちらのが施工性がよいです。

薄鋼電線管(C管)

薄鋼電線管は、C管やCパイとも呼ばれ、厚鋼電線管よりも厚みが薄いですが、厚鋼電線管と同じく先端にねじが切られているタイプです。

実際に使われている場所はほとんどない印象です。

防爆などでネジが必要な場合は、厚鋼電線管を使用しますので、実際の使用例がみあたりません。

現場では、材料の種類を減らすことが施工性向上につながりますので、そのようなことも使われない理由の一つかもしれません。

ポリエチライニング鋼管(PE管)

ポリエチライニング鋼管は、PE管やライニング管とも呼ばれ、ポリエチレンに覆われているため防食性に優れています。

金属は土の中に埋め込んだ場合、水分や微生物の作用、電蝕等の様々な条件が複雑に絡み合い腐食します。

それは、防水性のある厚鋼電線管やステンレス電線管についても、土の中の環境条件により発生する可能性があります。

その点、ポリエチライニング鋼管は、防食性があるので土の中に埋設することが可能なことから、以前は地面からの立ち上がりによく使用されていました。

しかし、ポリエチレンは紫外線に弱いという弱点があります。

古い設備で、PASへの高圧ケーブル立ち上がりでPE管がよく使われていますが、紫外線で劣化しそこから水が侵入して腐食している物件をよく見ます。

そのようなことから、最近では埋設部分から地面から出た部分まではエフレックス管で立ち上がりは厚鋼電線管というのがメインになっています。

そのため、一般的な物件ではポリエチレン鋼管はほとんど使われていないです。

酸やアルカリなどの化学薬品、土壌に対しての腐食に強いので、化学薬品の蒸気が接触する可能性のある工場や、地面中の埋設管として高い耐久性を求められる場所で選定されます。

ステンレス電線管(SUS)

ステンレス電線管は、そのままですが素材がステンレスです。

ステンレスは、ねじなし電線管や厚鋼電線管に使用される溶融亜鉛メッキよりも、錆に強いです。

厚鋼電線管だと腐食の懸念がある、塩害地域に使用されます。

海に近い地域など、特に塩害がひどい場合に選定するとよいでしょう。

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面でも使用されます。

ステンレス電線管のデメリットは、加工がしにくいという点です。

鉄に比べ切断や穴あけが非常に困難です。

そのため、上記のような特殊環境や指定がない限りはあまり使用されません。

屋内はE管、屋外はG管

金属管はおおまかに5種類ですが、基本的にはE管とG管しか使用しません。

屋内で使用する場合はE管、屋外で使用する場合はG管という使い分けで問題ないです。

屋内か屋外で使用するかで2種類を判断するだけですのでとてもシンプルですね。

他、塩害地域や化学工場などはステンレス電線管やPE管を選定するといった感じです。

屋内・・・ねじなし電線管(E管)

屋外・・・厚鋼電線管(G管)

特殊環境・・・ステンレス、PE管

電線管のサイズについて

電線管の呼び径は覚える

電線管のサイズは決まっていますので、電気工事に携わる方は必ず覚えるようにしましょう。

下の表は最低限覚えたいですね。

| ねじなし電線管の呼び径 | 薄鋼電線管の呼び径 | 厚鋼電線管、ポリエチライニング鋼管の呼び径 |

| E19 | C19 | G16 |

| E25 | C25 | G22 |

| E31 | C31 | G36 |

| E39 | C39 | G42 |

| E51 | C51 | G54 |

| E63 | C63 | G70 |

| E75 | C75 | G82 |

| - | - | G92 |

| - | - | G104 |

ステンレス電線管については、E管、C管、G管の全てのサイズのラインナップがあります。

電線管の太さはケーブルのサイズにより選定する必要があります。

サイズ選定は下の記事を参照ください。

【設計】電線管のサイズ選定方法を解説!計算方法は電線とケーブルで違う?

G管は偶数で内径、E管は奇数で外径

電線管のサイズは管の表面に記載があるのですぐわかります。

G管であれば「G22」、E管であれば「E25」といった感じです。

記載の数字は、G管の場合は全て偶数で内径の寸法で、E管の場合は全て奇数で外径の寸法になります。

奇数偶数を知っておけばサイズを覚える際に役立つのではないでしょうか。

また、内径外形の部分は、E管の場合は施工時の寸法取りのときに使えます。G管の場合は内径になりますので寸法取りの際は注意しましょう。

インチの配管とは?

ねじなし電線管と薄鋼電線管に限った話になりますが、E25やC25の管の外径は25.4mmです。

これはちょうど1インチと同じ寸法なんですね。

そのため、現場では25サイズの電線管を「インチの配管」と呼んだりします。

「インチの配管」という言葉が現場で出てきた際は、E25のことを思い浮かべましょう!

定尺は必ず覚えよう

定尺とは、基準のサイズです。

加工をしていない金属管は、3.66m(3660mm)という一定の寸法で決まっています。

この数字は必ず覚えるようにしましょう。

材料の拾い出しや施工のイメージに役立ちます。

さいごに

今回は、金属管の種類について紹介しました。

大きく分けて5種類ありますが、C管はほぼ使われないとして、基本的にはE管とG管がメインになります。

特殊環境で施工する場合はステンレス管とPE管を検討するといった感じになるかと思います。

場所に応じて選定することになりますがおおまかには上記方法で問題ないです。

他にもサイズや定尺など最低限覚えておきたいポイントもありますのでおさえておきましょう。

それではまた、ご安全に!