高圧ケーブルに施すシールド接地は「シースアース」や「シールドアース」とも呼ばれます。

シールド接地は、高圧ケーブルの受電室側(キュービクル側)で接地する「片端接地」と、両側で接地する「両端接地」があります。

一般的には高圧ケーブルの敷設こう長100mを基準として、100m以下が「片端接地」、100m以上が「両端接地」とされますので、理由を解説していきます。

クリックできる目次

高圧ケーブルのシールド接地の役割

キュービクル内に使用されるKIPなどの絶縁電線にはシールド(遮蔽層)はありませんが、外部や地中に敷設する高圧ケーブルには銅テープの層があります。

高圧ケーブルはKIPに比べ、外傷を受ける可能性が高いため地絡を検知するためにシールドが施されています。

シールド接地によりシールドを大地に接地することにより、地絡事故の際にZCTが地絡を検出し地絡継電器が動作することにより、遮断器が開放されます。

片端接地について

高圧ケーブルの接地方式としては、一般的に「片端接地」とすることが多いです。

ケーブルの両端で接地をすると、需要家の低圧機器や配線等に絶縁不良が起きた場合、事故電流がケーブルのシールドテープに流れ込み、これが原因となってリレーの誤動作やケーブルの絶縁不良になるおそれがあります。

そのため、自家用設備では、ケーブルの接地は、片端接地が一般的に行われます。

しかし、片端接地の場合には、短絡電流のような大きな電流が流れると接地していない側のシールドテープに誘起電圧が発生し、ケーブルこう長に比例して大きくなります。

この誘起電圧は、高圧受電設備規程資料1-1-10の算出例によりケーブル100m以下であれば問題ないとされています。

片端接地のデメリット

・ケーブルこう長が長い場合、誘起電圧が大きくなる

両端接地方式について

両端接地はおおむね高圧ケーブルの長さが100m以上のときに採用しているのが一般的です。

両端接地方式のメリット、デメリット

両端接地方式のメリットは以下になります。

・高圧ケーブルの導体に流れる電流により、シールドの誘起電圧による危険を防止でき、シールドの電位が安定する。

・接地線の片方が切れても他方により接地機能を維持することができる。

・片端接地に比べ高圧引き込みケーブルの雷サージ電圧を抑制することができる。

両端接地方式のデメリットは以下になります。

・需要家の低圧機器や配線等に絶縁不良が起きた場合、事故電流がケーブルのシールドテープに流れ込み、これが原因となってリレーの誤動作やケーブルの絶縁不良になるおそれがある

・大地に迷走電流があるとシールドテープに分流し加熱焼損するおそれがある。

両端接地する場合の注意事項

両端接地方式を採用する際は、次の点に留意して施工することが必要です。

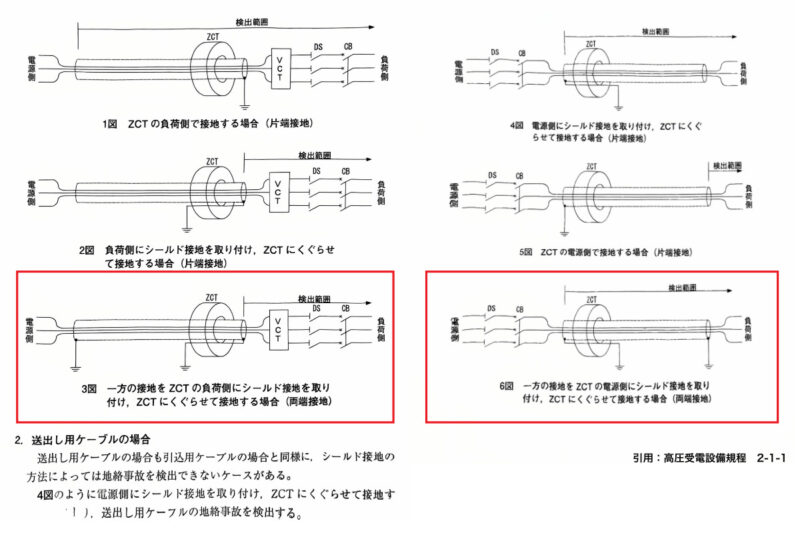

・高圧ケーブルの両端接地方式において、ケーブル貫通型ZCTを設ける際は、GRが不必要動作をしないように接地線の取り扱いについては、高圧受電設備規程資料2-1-1「ZCTとケーブルシールドの接地方法」を参考にして施工します。ZCTのくぐし方を誤ると正常にGRが動作しない可能性があります。

・ケーブルの両端接地方式において、接地線は迷走電流や他の接地工事の接地線からの漏えい電流によりGRが不必要動作等の影響を防止するために、他の接地工事の接地線や接地極と共用は避けるようにします。

また、高圧受電設備規程1-1-12にも両端接地をした際の注意事項の記載があります。

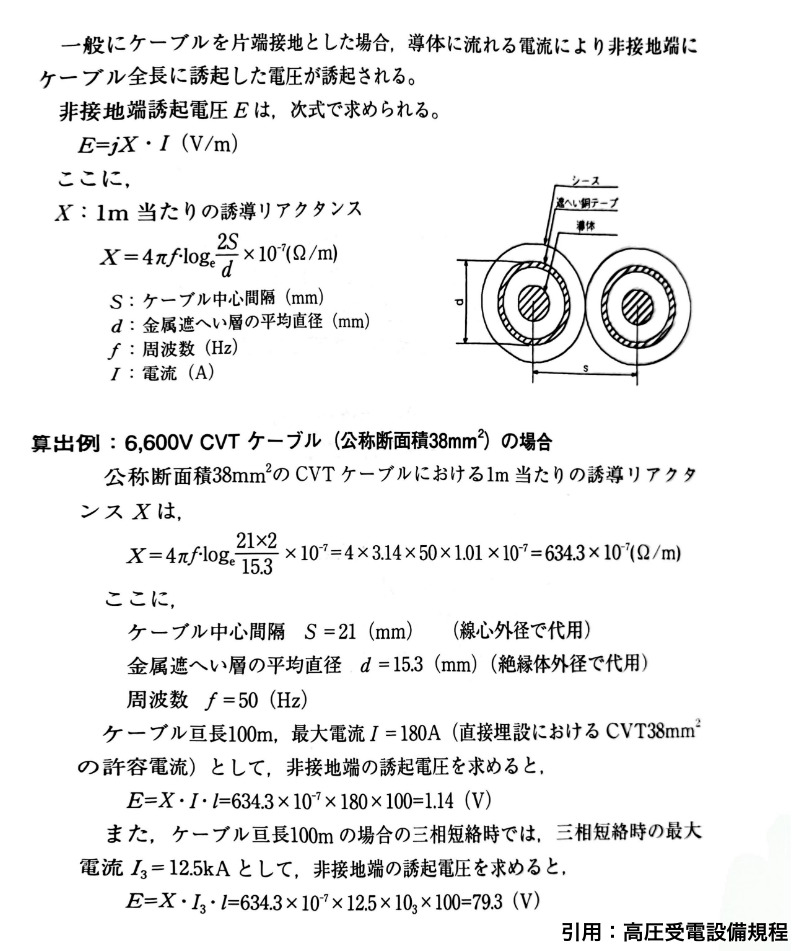

誘起電圧の計算方法

高圧受電設備規程の計算例や高圧受電設備規程Q &Aでは、高圧ケーブルに三相短絡が発生した場合においても、誘起電圧が100V以下であれば安全を担保できると判断した結果となります。

計算例

高圧受電設備規程資料1-1-10に誘起電圧の計算例が記載されていますので紹介します。

実際に実務で計算することはないかと思いますが、根拠を求められた際などの参考として活用する程度です。

計算表

高圧受電設備期待Q &Aに下記表が掲載されていますので紹介します。

| 高圧ケーブルの 太さ[㎟] |

周波数 f[Hz] |

ケーブルの中心 間隔S[mm] (線心外形で代用) |

金属遮へい層の 平均半径d[mm] (絶縁体外形で代用) |

ケーブルの単位 長さあたりの 誘起電圧 [V/m] |

誘起電圧 100になる ときのケーブル 長さ[m] |

| 38 | 50 | 21 | 15.3 | 0.7931 | 126.1 |

| 60 | 0.9517 | 105.1 | |||

| 60 | 50 | 23 | 17.3 | 0.7681 | 130.2 |

| 60 | 0.9217 | 108.5 | |||

| 100 | 50 | 26 | 20 | 0.7505 | 133.3 |

| 60 | 0.9005 | 1110.0 |

引用:高圧受電設備規程Q &A

上記の表から、例えば現場では最も多く使用されるケーブル太さ38㎟の場合、f=50Hzのときは長さl=126.1m、f=60Hzのときは長さl=105.1mになると遮へい層の誘起電圧が100V程度になります。

他のケーブルサイズについても同様に、ケーブル長さ100m以上で誘起電圧が100V程度となります。

よって、おおむね高圧ケーブルの長さが100m以上のときに両端接地方式を採用しているのが通例となります。

片端接地、両端接地のどちらにするかの判断

上記のように、各接地方式の特徴がありますが、高圧受電設備規程に以下の記載があります。

片側接地のできる範囲は、継電器の誤動作、シールドテープの誘起電圧、シールドテープの断線等保守管理を考慮して決定すること。

引用元:高圧受電設備規程 1180-1条19d

高圧受電設備規程には、資料にて誘起電圧の算出例などを記載していますが「この場合はこの接地方式」のような規定をしていません。

つまり、設計者が判断することになります。

基本的な判断方法は上記の誘起電圧の算定根拠から、高圧ケーブルのこう長がおおむね100m以下であれば「片端接地」、100m超えであれば「両端接地」で問題ないかと思います。ケーブル100mまでであれば、片端接地の誘起電圧が許容できる範囲というものですね。

他の考え方として、両端接地のメリットを優先するというものです。

こう長100mの場合の計算例は、三相短絡した場合となっています。高圧ケーブルが損傷しても先にシールドに接触し、地絡保護となりますので短絡事故する確率は限りなく低いです。

この短絡の可能性が低いというのを考慮し、100m以下であっても両端接地のメリットである「雷サージの抑制」を優先して両端接地とするという考え方もあります。(特に多雷地域には有効)

この場合は、両端接地のデメリットを考慮して施工する必要があります。

参考文献

高圧関連の民間規程、「高圧受電設備規程」とそれの理解をより深められる「高圧受電設備規程Q &A」を参考にしました。

内容はより詳しく記載していますので参考にしてみてください。