クリックできる目次

地中埋設配管とは?

電線を通すための電線管を地中に埋設する工法です。

都市部の道路などでは景観の向上という観点から、送電線の地中化が進んでいます。

建物の敷地内においては、受電ケーブルの引き込みや、建屋との渡りケーブルなど敷地内に架空電線を引き回さなくて済むメリットがあります。

景観の向上や電線の引き直しの施工性の向上というメリットの反面、電線管自体の改修は大掛かりになることや、雨水の侵入の防止が困難なので電線の絶縁という面でデメリットがあります。

地中電線路はケーブルのみ

内線規程、電気設備技術基準において、地中電線路はケーブルを使用すると規定されています。

現代では絶縁電線を配線することはほぼないかと思いますが、ケーブルを通線することを前提に地中埋設管施工の計画をしましょう。

2400-1 地中電線路の施設方法

1.地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。

引用元:内線規程

埋設できる電線管

規程上は、合成樹脂管、金属管ともに埋設することが可能です。

しかし、金属管は土壌中では腐食をするため、一部の金属管しか使用できません。

埋設できる電線管は以下になります。

【地中埋設できる電線管】

●PF管類(CD管、PFD管含む)

●FEP管(エフレックス)

●VE管(硬質ビニル電線管)

●PE管(ポリエチライニング鋼管)

使用できる管は内線規程の2400-1表に記載があり、PF管についてはメーカー仕様にて埋設可となっています。

このうち、VE管やPE管は可とう管ではないので柔軟性がなく地中埋設には向かないのでほとんど使用されません。

地中埋設では9割型FEP管(エフレックス)が使用されます。

エフレックスは古河電気工業の製品名であり、他のメーカーでは他の製品名となりますが、統一してFEP管はエフレックスと呼ばれることが多いです。

エフレックスは、頑丈で曲げやすく通線性がよいということで、地中埋設専用管として開発され販売されているものです。

地中埋設する場合、特に指定がなければエフレックスを使用すれば問題ないです。

住宅の外壁コンセントや弱電線一本を埋設するといった場合は、エフレックスの一番細い管でも太すぎたりしますのでPF管を使用します。

PF管は直接コンセントボックスに接続できたりと施工性がよいので住宅などではよく使用されます。

ただし、PF管はもろいので経年劣化で割れたり土の圧で潰れたりする恐れがありますので、理由が無い限りは極力エフレックスを使用しましょう。

●基本的にはFEP管を使用する

●簡易設備や細いケーブルはPF管でも可

埋設深さ

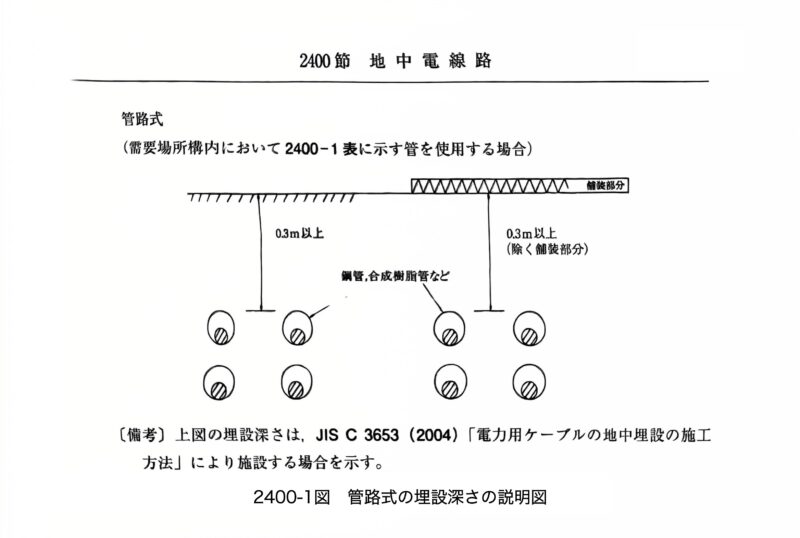

埋設深さについては、管路式、暗きょ式、直接埋設式それぞれ規程していますが、今回は電線管の施工になりますので、管路式についての解説になります。

需要場所構内の場合

埋設深さについては、内線規程に規定されています。(電気設備技術基準も同じ内容です)

舗装面を除いて0.3m以上の深さに埋設する必要があります。

2400節 地中電線路

2400-1 地中電線路の施設方法

3.前項のうち需要場所に施設する場合において、管径が200mm以下であって、2400-1表に示す管又はこれらと同等以上の性能を有する管を使用し、埋設深さを地表面(舗装がある場合には舗装下面)から0.3m以上として施設する場合は、車両その他の重量物の圧力に耐えるものとする。

引用:内線規程

上記規程は、需要場所構内においてとありますので、建物の敷地内に限ったものになります。

一般的な電気工事士は需要場所構内での作業かと思いますので、埋設深さ0.3mが適用されます。

規程上は0.3m以上でクリアできますが、実際は高圧ケーブルや低圧幹線などの重要なものについては、施工品質を担保するために1m程掘削することが多いです。

需要場所構外(公道等)の場合

建物の敷地外、道路などについては「道路法施行令」という別の法律が適用されます。

第11条の2 電線の占用の場所に関する基準

ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実質上の支障のない場合を除き、車道にあっては0.8m、歩道にあっては0.6mをこえていること。

引用:道路法施行令

ただし、電線共同溝整備マニュアルの改訂にて特定の条件の場合は緩和されていますのでご確認ください。

電線管同士の離隔距離

それぞれの離隔距離

地中電線の離隔距離については、電気設備技術基準の解釈125条、内線規程の2400-7〜2400-9に記載があります。

これらを表にまとめました。

| 弱電流電線 | 低圧電線 | 高圧電線 | 特別高圧電線 | ガス管、石油パイプ | 水道管等 | |

| 弱電流電線 | ー | 0.3m | 0.3m | 0.6m | ー | ー |

| 低圧電線 | 0.3m | ー | 0.15m | 0.3m | ー | ー |

| 高圧電線 | 0.3m | 0.15m | ー | 0.3m | ー | ー |

| 特別高圧電線 | 0.6m | 0.3m | 0.3m | ー | 1m | 0.3m |

※弱電流電線のうち光ファイバーケーブルは、管理者の承諾を得た場合は離隔距離を0mにできます。

離隔がとれない場合

同じく電気設備技術基準の解釈125条に「次の各号のいずれか」という文言から、上記の離隔がとれない場合の措置が記載されています。

条件が多く割愛しますので、電気設備技術基準の解釈を確認ください。

条件を確認するのは大変ですので、離隔をとらなくてもよい条件をとる前提ではなく、基本的には離隔をとれるような施工をこころがけましょう。

埋設スペースが狭いなどのやむを得ない環境の場合は検討する必要があります。

地中埋設配管の施工方法

掘削作業

まずは、電線管を埋めるために地面を掘り返します。

ここは土木屋さんの仕事ですね。

基本的にはユンボで掘っていきますが、距離が短くて簡易電線などの掘削の場合はスコップで手堀りする場合もあります。

既設物件の地面の場合は、コンクリートやアスファルトで仕上がっていますので、カッターを入れて削り作業もする必要があります。

ユンボで掘り返す際は、既存の埋設物を傷付けないように注意しましょう。

埋設シートが出てきた場合は、すぐに手掘りに変更して、慎重に掘り起こします。

先に埋設物がないか、棒で探ったりする方法がありますが、ここは土木屋さんに任せましょう!

車両の通行がない場所や、簡易的な電線工事の場合は基本的には0.3m以上確保するのみでよいですが、車両通行がある場所や高圧ケーブル、低圧幹線などの重要ケーブルは品質確保のために1m程掘り起こす必要があります。

このあとの工程がありますので、どうしても0.3mだと足りません。

また、管をハンドホールに接続するパターンも多いので、どうしても埋設は深めになります。

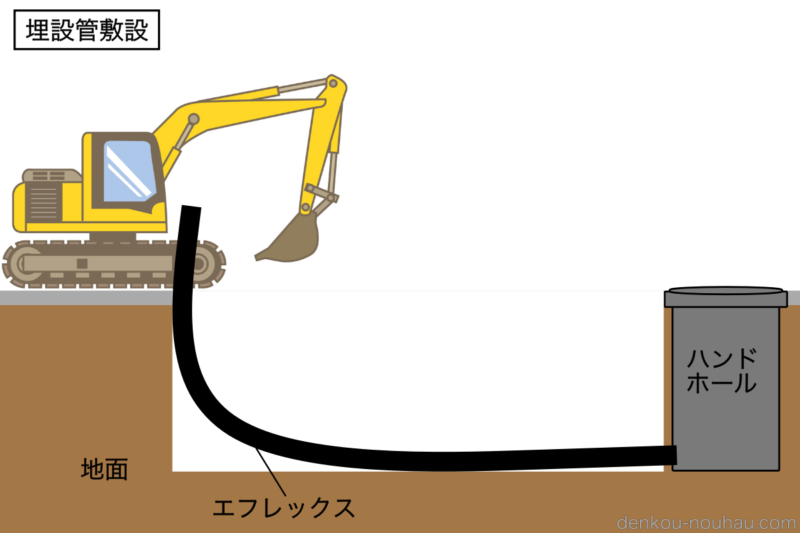

電線管の敷設

ここは電気屋さんのお仕事です!

エフレックスなどの電線管を流していきます。

掘り起こした穴の底に沿わせるだけですが、複数本ある場合は離隔距離に注意しながら敷設しましょう。

ハンドホールに接続する場合は、専用の止水コネクタを使用して接続します。

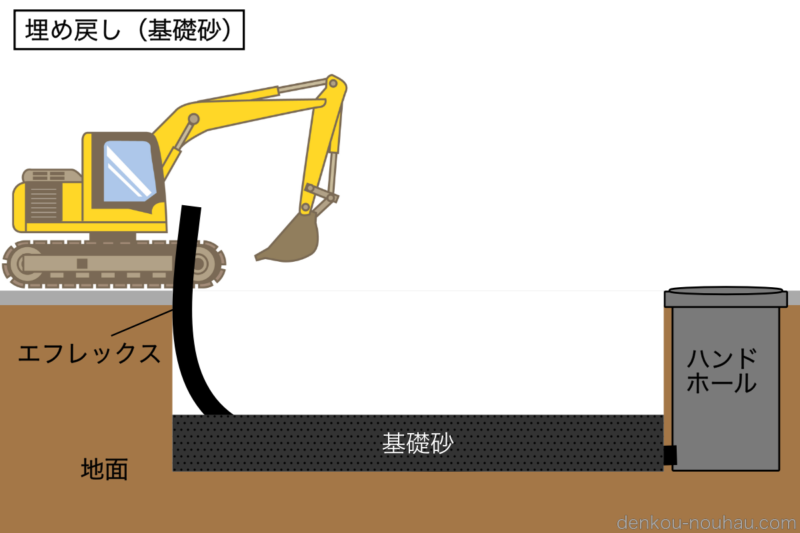

埋め戻し(基礎砂)

土で埋めもどす前に、砂で電線管を埋めます。

基礎砂、保護砂、クッション砂など呼ばれますが、細かい粒子の砂を管のまわりに敷くことで、地盤沈下や地震の際に電線管を保護するための役割です。

電線管から10cm程度まで砂を埋めます。

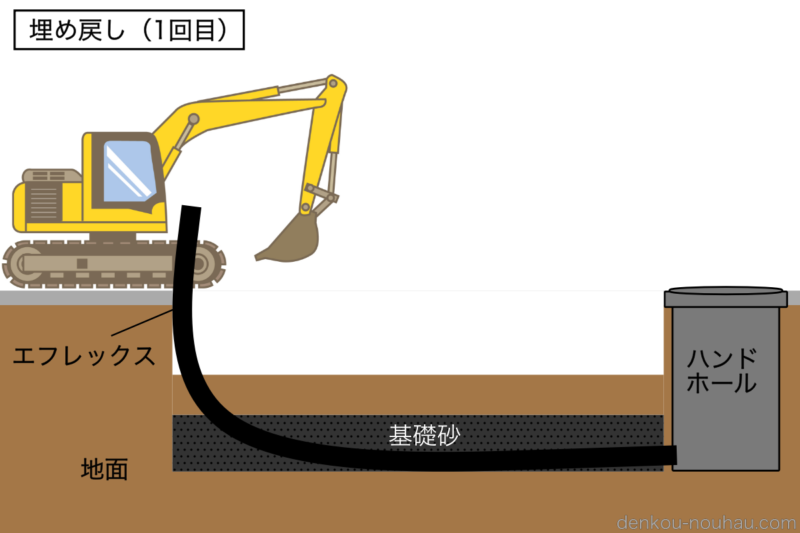

埋め戻し(1回目)

基礎砂が完了したら掘削深さの半分くらいの位置まで土を埋め戻します。

この後の工程の埋設シートを敷くための高さです。

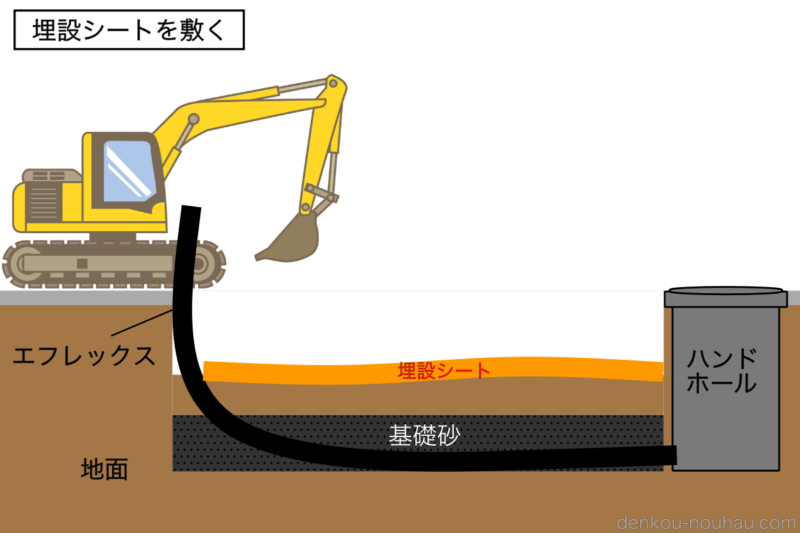

埋設シートを敷く

埋設工事完了後、別の工事にて地中を掘り起こされた際、地中埋設管を掘削工事作業時に切断、損傷することがないように、埋設位置と種類を表示し、未然に事故を防止することが目的です。

掘り起こしてる途中で、色付きのシートが出てきますのですぐわかります。

シートは電線管を埋設した位置(真上)に敷いていきます。

敷く高さは埋設配管から地上までの半分の位置が基本です。埋設配管が1mの位置でしたら埋設シートは0.5mの位置です。

この部分は各メーカーの取扱説明書や仕様書に記載されていますのでメーカーによって違います。

一つ前の工程、1回目の埋め戻しに関係しますので、しっかりと確認しましょう。

埋め戻し

仕上げの高さまで土を埋め戻します。

転圧

ランマーなどで埋め戻した土を締め固めます。

ここがしっかりとできていないと、雨などで土が痩せるといった不具合がでます。

土木工事の範疇ですが、しっかりと確認しましょう。

仕上がりが土の場合はこれで完成ですが、アスファルトやコンクリート仕上げの場合は、この後の工程は続きます。

さいごに

埋設配管をする際、土木作業の部分は電気土木や土木屋さんに依頼することが多いと思います。

細かい技術的な部分は土木屋さんにお任せになりますが、電気工事業者として重要なことは、おおまかな施工の流れと品質的な部分を理解しているかです。

必要であれば工事前に、施工要領書を土木業者から入手して事前チェックするのもよいでしょう。

例えば、埋設深さは適正か、基礎砂の工程があるかなどですね。

技術的な理由から、外注業者に依頼するのは間違いではありませんが、品質を丸投げするのはよくないです。

この記事を参考におおまかな流れをつかんでいただければと思います。

それではまた、ご安全に!