ケーブルを配線する際の注意事項として、ウレタンなどの断熱材にケーブルを接触してはいけないと聞いたことはないですか?

結論として、断熱材の種類によってはケーブルと化学反応することがあるので、基本的には接触しないように配線する必要があります。

今回は、断熱材のケーブルについて詳しく解説していきます。

クリックできる目次

内線規程の確認

内線規程の「3102-3配線に用いる電線[注3]」以下の記載があります。

可塑剤を含むIV電線、VVケーブルなどの電線は、断熱材の種類によっては接触すると絶縁性能が劣化する恐れがあるので注意を要する。(資料3-1-1 4.参照)

引用:内線規程

一応、内線規程では断熱材とケーブルの接触について、注意喚起程度で「触れてはいけない」と規定しているわけではないです。

断熱材とケーブルが接触してはいけない理由

ビニル(ポリ塩化ビニル混合物)系のIV電線やVVケーブルと発砲ポリウレタン、断熱防湿紙付グラスウール、ポリスチレンフォーム断熱材と直接接触して施設した場合、化学的反応により絶縁低下が起こる可能性があります。

発熱した状態が化学反応するということで、ケーブルに電流が流れ、周囲に熱が逃げにくい環境ですと特に影響があるといえます。

ケーブルの許容温度を超えなければ、ケーブルが加熱しないので直接接触しても実用上問題ないとされていますが、負荷側でどのような使い方をされるかわからないので、基本的には接触しないように配線することが好ましいです。

断熱材とケーブルとの接触による科学的影響について、内線規程の資料3−1−1の4で記載されています。

VVケーブルなどへの接触に対する断熱材の適否

断熱材の種類 適否

(絶縁の劣化)対策 1 発砲ポリウレタン × 電線の温度が高温(60℃以上)となった場合、

絶縁性能が劣化するおそれがあるため、

断熱材と直接接触させないようにする。(備考2)2 断熱防湿紙付きグラスウール

(アスファルト系塗料コーティング)× 断熱材と電線は直接接触させないようにする。(備考3) 3 ポリスチレンフォーム × 断熱材と電線は直接接触させないようにする。(備考3) 4 グラスウール ○ - 5 ロックウール ○ - [備考1]○:適、×:不適

[備考2]電線が断熱材に覆われる状態で使用される場合、電線の温度が高温(60℃以上)となり、化学的劣化が生じるおそれがあることから注意を要する。

[備考3]上表2及び3の断熱材に対してケーブル特性の低下を防止するには、セパレータ(ポリエチレンテープやPETテープ)を設けるなど、直接接触を避ける必要がある。

[備考4]断熱材と電線の接触による影響については、(一社)日本電線工業会技術資料技資第121号A「各種断熱材による電線・ケーブルへの影響及び対策」を参照のこと。引用元:内線規定

備考4の日本電線工業会の技術資料の中では、VVFケーブルが発砲ポリウレタン、断熱防湿紙付きグラスウール、ポリスチレンフォーム断熱材と直接接触した場合、どのような変化があるか実際に促進実験を行いその結果がまとめられています。

(一社)日本電線工業会技術資料技資第121号A「各種断熱材による電線・ケーブルへの影響及び対策」

実際に、実験結果では絶縁性能の低下が確認されています。

また、発砲ポリウレタンについては高温時の場合のみ影響が確認されています。PETテープを巻いた場合でも、高温の場合は絶縁抵抗の低下を防ぐ効果はないとされています。

ポリスチレンフォームについてはセパレータを施したものには変化が見られないとされています。

以上のことから、内線規程の表のとおり、発砲ポリウレタンはケーブルと離隔をとるなどの対策が必要となり、グラスウールとポリスチレンフォームはPETテープなどを巻きつける方法が有効です。

断熱材と接触してはいけないケーブルの具体的種類は?

ケーブルの絶縁体や外装(シース)には、PVC(ポリ塩化ビニル)やPE(ポリエチレン)などが使用されます。

このうち、内線規程に記載のある「可塑剤」を含むものはPVCとなります。

PVCは、一般仕様のほとんどのケーブルに使用されています。

PEは可塑剤が含まれていないものですが、EMケーブル(エコケーブル)に使用されている外装で、一般仕様よりもコストが高いので基本的には公共物件でのみ使用されています。

つまり、一般的な物件の内線に使用されるVVFケーブル、CVケーブル、CVTケーブル、弱電に使用されるCPEV、AEケーブルなどほとんどのケーブルには可塑剤が含まれていますので、断熱材との接触してはいけないケーブルの対象です。

ケーブルと断熱材が化学反応する条件が発熱時ということですので、弱電ケーブルはあまり心配はないかと思いますが、何が起こるかわからないので一応接触しないよう措置するのが無難です。

ケーブルと断熱材が接触するような箇所は、ケーブルの種類に関係なく対策しておくとよいでしょう。

接触する場面とはどんなとき?対策方法は?

特に新築工事で施工をする場合は、ケーブルを配線した後に建築側でウレタンを吹き付けられてしまうこともあるので、事前に対策する必要があります。

そのため、ウレタンなどの断熱材を施工する箇所を建築側に確認するとよいです。

壁や梁をケーブルが貫通している場合

壁や梁にケーブルを通すことはとても多いですよね。

鉄骨やコンクリートの場合はスリーブが抜けていたり、ボードの場合は自分で穴を開けてケーブルを通すと思います。

大抵の場合は、ケーブル直ではなくて貫通部のみ電線管に通すのがセオリーとなりますが、断熱材を吹き付ける部分については電線管を長めにしておくことで対策できます。

電線管が短いと、断熱材を後から吹き付けられた場合ケーブル部分にも吹き付けられてしまうので、断熱材の撤去など後処理が大変になってしまいます。

GL工法等の壁内を配線する場合

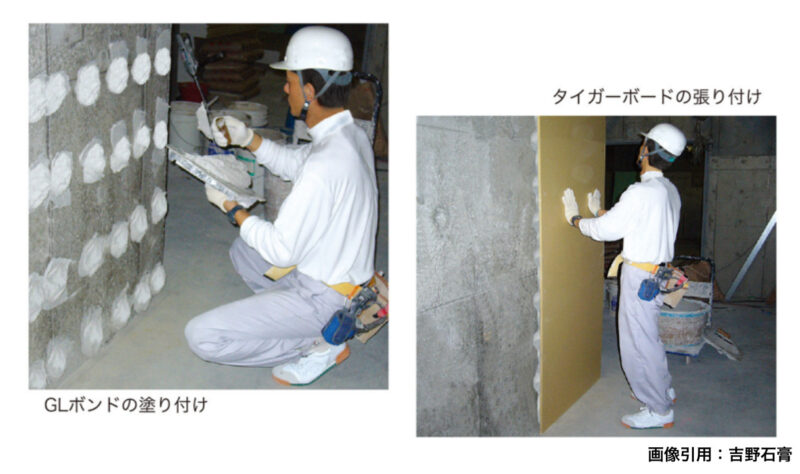

GL工法とは、コンクリート躯体に直接ボンドでボードを貼っていく工法です。

LGSを組む必要がないので、工期の短縮や部屋の空間を広く取りたい場合に採用されるものです。

外壁面のGL壁は、部屋内側の躯体に断熱材を吹き付け、断熱材に直接ボンドでボードを貼っていきます。

壁裏の空間がボンド分だけとほとんどありませんが、そのわずかしかない空間に配線しなければいけないという厳しい状況もあります。

その場合、普通に配線してしまうと確実に断熱材に接触してしまいます。

PF管などで保護したいところですが、PF管ですと収まらない可能性がありますので、そのような場合は断熱材に接触しそうな部分だけゴムシートなどで保護してあげます。

また、木造住宅でよくみられますが、間柱の間にビッチリとウレタンを吹き付ける場合は隙間すらなくなります。

先行で配線をしておくとウレタンと接触するだけでなく、全く身動きがとれなくなりますので、ウレタン吹き付ける部分は先にPF管を通しておきます。

解体現場などを見るとほとんどそのまま配線していますが、上記のような配慮をすると高品質の施工といえますね。

まとめ

まとめ

- 断熱材とケーブルの接触について内線規程に注意書きがされている

- ビニル(ポリ塩化ビニル混合物)系のケーブルが発砲ポリウレタン、断熱防湿紙付きグラスウール、ポリスチレンフォーム断熱材と発熱した状態で接触すると絶縁低下する

- ほとんどのケーブルは対象

- PF管やゴムシートで保護することで対策できる

断熱材とケーブルの接触は、大規模物件を扱うサブコンなどでは施工要領書で支持される場合もありますので、知識として知っておくとよいです。

自分で施工する場合も、高品質な施工となりますので手が回りにくい部分ではありますが、しっかりと配慮して高品質の施工を心がけましょう。

それではまた、ご安全に!