電気工事で使用する圧着・圧縮材料は多数ありますが、電気工事士試験の実技で使うのはリングスリーブくらいなんですね。

リングスリーブは確かに使用頻度が高いのですが、その他にも使用する材料がたくさんあります。

住宅の電気工事であれば、VVFケーブルがほとんどですので、ほぼリングスリーブで対応できてしまいますが、住宅以上の中・大規模物件となると電源線も接地線も太くなり、色々なシチュエーションが発生します。

意外と実務でしか得られない部分が多くなってきますので、この記事を参考にイメージを掴んでいただければと思います。

弱電設備を取り扱う職種ではなく、電気工事士であれば、この記事で紹介する材料を抑えておけばまず問題ないです。

関連記事:【端子接続】圧着工具と圧縮工具の違いと種類を紹介します

クリックできる目次

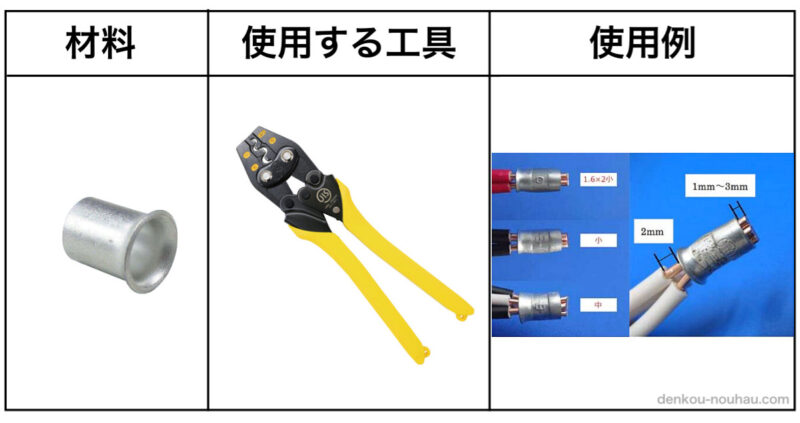

リングスリーブ

電気工事士の実技試験でお馴染みのリングスリーブですね。

VVFケーブルやCVケーブルなどの負荷に繋がる電源線の接続に使用されます。

1.6mmから2.6mm(2.0㎟〜5.5㎟)まで対応していますので、VVFかCVがメインになりますね。

分電盤から先の分岐ケーブルのジョイント(電線同士の接続)はこのリングスリーブ を使用します。

圧着工具はリングスリーブ 用の圧着ペンチを使用します。

P形スリーブ

P形スリーブは、リングスリーブと同じく筒型の形状をしています。

リングスリーブは、片側がラッパ状をしているのに対し、P形スリーブはストレートの筒型です。

用途としては、リングスリーブと同じく電線同士の接続になりますが、リングスリーブでは対応していない電線サイズに使用します。

5.5㎟のサイズを超える電線同士の接続や、5.5㎟以下であっても接続する本数が多い場合はリングスリーブに入らないのでP形スリーブを使用します。

主に容量の大きい動力回路のケーブルなどに使用します。

圧着に使用する工具は、電線サイズが小さい場合は裸圧着端子用の圧着ペンチを使用し、サイズが大きい場合は電動の圧着工具を使用して圧着します。

B形スリーブ

B形スリーブについても、電線同士の接続用のスリーブです。

B形スリーブの特徴としましては、形はP形スリーブと同じくストレートの筒型ですが、少し形状が長く中央部分に印があります。

筒の中は中央部が仕切られている構造です。

リングスリーブやPスリーブの接続方法は「おがみ」がメインでしたが、Bスリーブは直線接続になります。

電線同士を付き合わせるような状態で両方の電線を圧着します。

使用するシチュエーションとしては、幹線ケーブルのCVTなどの太物ケーブルの接続です。

太物になると、おがみでジョイントはボックスを設けたりとスペース的に困難であるのと、直線接続のほうが見た目もスッキリしていて綺麗に仕上がります。

幹線ケーブルの接続の場合は、接続部分に専用の接続材料を使用することで接続ボックス設置を省略できます。

接続に使用する工具は、Pスリーブと同じく圧着ペンチか電動の圧着工具です。

関連記事:【疑問】CVTのジョイントはボックスに納めなくていいの?

T型コネクタ

T形コネクタは、ケーブル分岐接続専用の材料になります。こちらは圧縮端子ですね。

形状としては、コネクタを横から割り込ませることができるように、筒状ではなく切れ目が入っています。

正面がCの形をしているのでC形と呼ぶ人もいます。

用途としては、ケーブルの分岐になりますが、具体的には配線済みのケーブルの途中に割り込ませて接続するイメージです。

ケーブルの途中の部分の被覆を剥き、そこに分岐させたいケーブルと一緒にT形コネクタで圧縮します。

一番多く使用するのがアース線です。

アースの幹線をメインの経路に配線しておき、各分電盤のアースをアースの幹線から分岐させたいときに使用します。

他には、設計変更や改修工事で分電盤が増設になった際に、許容電流に余裕がある幹線ケーブルから分電盤用の幹線を分岐させるといった場合に使用します。

接続部分は、アースの場合は緑のビニールテープで絶縁処理で済ませますが、CVTの場合はBスリーブと同じく専用の接続材で絶縁処理を行います。

圧縮に使用する工具は、T形コネクタ専用の圧縮工具です。

圧縮部分がコの字形になっているのが特徴です。

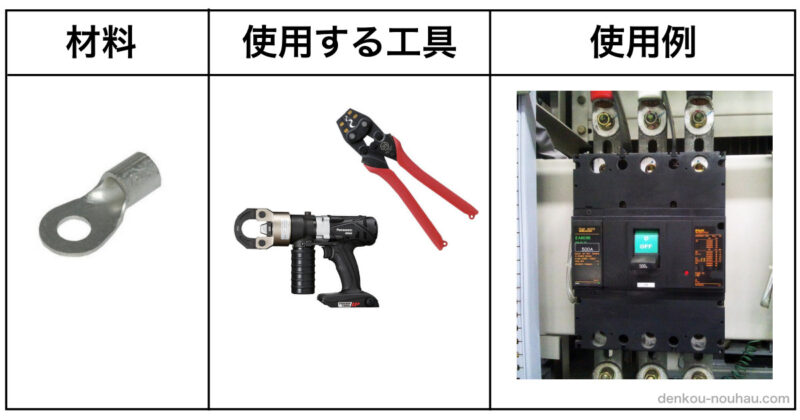

裸圧着端子(R形)

裸圧着端子とは、接続がビスタイプのブレーカーや、分電盤内の端子台、機器の端子台などに接続する際に使用します。

R型の端子はリングスリーブと同じくらい使用頻度が高く、一般的なものです。

通称「丸端」と呼ばれ、端子を使う部分で特に問題がなければこちらを使用します。

圧着工具は、PスリーブやBスリーブと同じく圧着ペンチか電動の圧着工具です。

下記の端子に共通しますが、端子部分はケーブル終端部になりますので、圧着する前に絶縁キャップを取り付けてから圧着します。

R形の端子には型番にSが付くものがあり、このタイプは端子の幅が細くなっています。

接続する端子によっては、端子台の幅が狭く入らない場合がありますので、その際はこちらのS付きを選定しましょう。

しかし、下記のCB形やY形とも共通して言えることですが、原則は普通のタイプのR端子を使用することが原則です。

端子の幅が狭かったり、違う形状をしていると、その分端子の面積が小さくなりますので、許容電流が低下することになります。

また、JIS規格にも適合していない場合がありますので、原則はノーマルのR端子を使用しましょう。

現場の状況にてどうしても対応できない場合に違う形状の端子で対応します。

裸圧着端子(CB形)

CB形は、形状が四角くなっているのが特徴です。

ブレーカー専用端子です。

ブレーカーの端子台部分は割と狭い作りになっていますので、R端子で入らない場合はCB形で対応できます。

圧着工具はR端子と同様になります。

裸圧着端子 棒端子(TC形)

TC形端子は、棒形の形状をしています。

だいたい現場では棒端子で通じます。

用途としては、より線の電線を速結端子(コンセントなどの電線を挿すだけで結線できる端子)に接続する場合に使用します。

より線は何本もの銅線が束になっていますので、速結端子に挿入しようとしても上手くいきません。

棒端子をより線に圧着することによって、単線のように速結端子に接続することができます。

屋外のコンセントや分電盤から距離があるコンセントなどはCVで配線することが稀にありますので、そのような場合に使用します。

圧着工具はR端子と同様になります。

一応、大きいサイズのラインナップはありますが、コンセントなどの器具への接続がほとんどですので、圧着ペンチで間に合います。

番外編(弱電用材料)

コンセントや照明以外にも弱電設備と呼ばれる設備があります。

電話、自火報、スピーカーなどですね。

住宅の現場ですと電気工事士がほとんど弱電設備の施工を行うイメージですが、中・大規模物件の場合、電気工事士の弱電の仕事は「配線のみ」です。

弱電設備の設置や試験調整は、各メーカーや業者が実施していきます。

そのため、弱電線を配線以外で扱う機会が少ないかと思いますが、まれにジョイントしたりする機会がありますので押さえておきましょう。

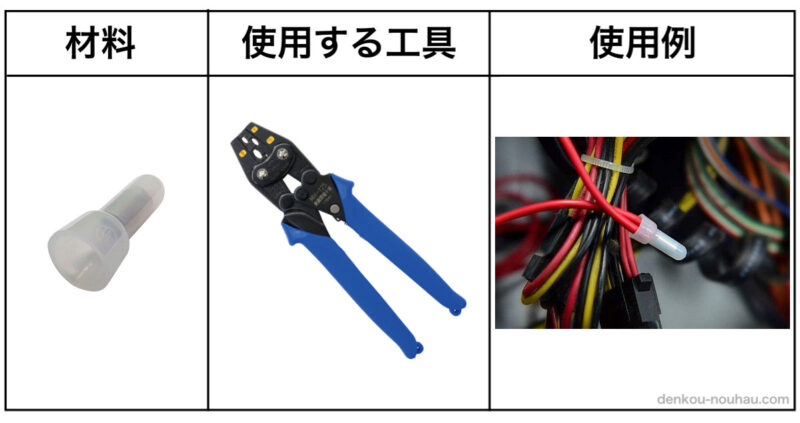

絶縁被覆付閉端接続子(CE形スリーブ)

CEスリーブは、基本的には1.25mm以下の電線の接続に使用します。

1.25mm以下からは弱電線になりますので、弱電線のジョイントはCE形というイメージで問題ないです。

絶縁被覆付きですので、テーピングなどの絶縁処理をする必要がありません。

圧着工具は、絶縁被覆を傷つけないように専用の圧着ペンチを使用します。

圧着ペンチの特徴は、裸圧着端子用と違い圧着部が平坦になっています。

裸圧着端子(Y形)

Y形端子は、使用用途としては丸型のR型端子と変わりません。

違いとしては形状が上部分が二股になっており、Yの形をしています。

そのため、端子台に接続や離線をする際にビスを外さず緩めるだけで端子を挿入できます。

基本的には、弱電線などの細線にのみ使用するイメージです。

R端子と違い、締め付けが弱かったりすると抜け落ちる可能性がありますので、現場によっては使用禁止となっていますので注意が必要です。

さいごに

実は、端子メーカーのカタログを見るとわかりますが、端子のスリーブや材料は覚えきれないほどあります。

ただ、実際に現場で使用する材料は限られてくるんですね。

今回紹介した材料を把握しておけば9割9分は現場で対応できるはずです。

他には、特殊な環境や仕様を求められた際は、メーカーのカタログを見て状況に合う材料を見つけていくといった感じになるかと思います。

それではまた、ご安全に!